parent nodes: Architecture

Four à chaux, poix, plâtre, cade, pain

Le four à cade

Maignan - Audenge, un artisanat de la poix à l'époque romaine

http://goo.gl/9Rye

http://cessenon.centerblog.net/

Fabrication de l'huile de cade dans les Aurès

http://goo.gl/GvVK

Nombre et répartition

Sur les cantons du sud-ouest varois ont été recensés 176 fours, 10 dans les Bouches-du Rhône. Voici leur répartition par communes.

Var : Le Revest, 1. Le Beausset, 24. Riboux, 3. La Cadière, 20. Rocbaron, 1. Le Castellet, 28. Sanary, 1. Evenos,37. Signes, 52. Mazaugues, 1. Solliès-Pont, 1. Méounes, 2. Solliès-Toucas, 2. Nans-les-Pins, 1. Solliès-Ville, 2. Bouches-du-Rhône Ceyreste, 6. Auriol, 1. Cuges, 3.

La prédominance au sud de la Sainte-Baume est remarquable ainsi que l'homogénéité de l'aire d'implantation exclusivement dans des communes limitrophes.

Aspect extérieur

Tous les fours recensés offrent la même tonne générale et relèvent de la même conception.

Ce sont des constructions massives, en grosses pierres sèches, sommairement équarries, mais parfaitement appareillées. Les dimensions sont imposantes : en moyenne 5 à 7 mètres de long, 3 m environ de large, 2,50 m à plus de 3 m de haut en état de marche, comme en attestent les photographies.

La face frontale présente en son milieu un profond renfoncement en niche qui fait souvent penser aux non initiés à une "borie" dont l'ouverture est le plus souvent rectangulaire. Ce couloir mesure 1,30 m à 1,50 m habituellement, il conduit à son extrémité intérieure à l'orifice de sortie de l'huile dit la porte. Les enguentiés - . fabricants d'huile de cade - appelaient ce couloir la voûte, terme impropre car le plafond était généralement réalisé en pierres plates montées en encorbellement comme dans les bories.

Le toit du couloir s'incline progressivement vers le fond. Ainsi l'entrée, qui mesure habituellement encore 1,30 à 1,50 m de hauteur, permettait en réalité un accès aisé à la porte.

La porte, au fond du couloir, est toujours traitée avec beaucoup de soins. Son plancher est constitué par un large moellon réfractaire, carré, ordinairement de 32 à 33 cm de côté, pour une épaisseur de 3 à 4 cm, débordant l'assise de quelques centimètres afin de constituer une lèvre sous laquelle une cornue réceptionnait l'huile fumante dont une légère inclinaison du carreau facilitait l'écoulement.

Ce couloir, suffisamment vaste pour permettre une libre circulation, protégeait la cornue réceptrice de toute souillure par le vent ou la pluie. Son orientation était perpendiculaire aux vents dominants, donc généralement plein sud.

Les faces latérales, massives, sont constituées par un mur rectiligne et vertical, tandis qu'au centre de la structure un mur interne délimite une fosse grossièrement arrondie, allongée vers l'arrière pour faire place au foyer.

Entre les deux murs, un comblement de terre colmate l'ensemble, assurant une parfaite étanchéité et un isolement thermique indispensable au maintien des hautes températures exigées par la distillation. A la partie inféro-postérieure des faces latérales s'ouvre de chaque côté un large tunnel destiné au tirage et à l'alimentation du foyer. Ces couloirs de 0,70 m à 1 m de long, ouverts par un évent de 40 cm de long sur 35 de haut environ, est conçus avec beaucoup de soin.

L'intérieur du four

La grande fosse centrale a une profondeur de 1,70 m à plus de 2 m en état de marche. Elle est l'âme du four. Son diamètre transversal varie de 1 m à 1,40 m.

L'ensemble a la forme d'une jarre renversée. La hauteur totale de la jarre, du fond à l'orifice de remplissage, varie de 1,70 m à plus de 2 m.

En arrière se trouve une vaste chambre de chauffe excavée où aboutissent deux tunnels latéraux d'alimentation.

Nous remercions le Dr Laurent PORTE et la section archéologique de Sanary pour leurs recherches historiques et dont les éléments présentés sont extraits de "Fours à cade, fours à poix dans la Provence littorale"" qu'ils ont publiée sous le couvert de

Association "Les Alpes de lumière"

04300 MANE

tél 04 92 75 19 93

Top

Ceci est la version HTML du fichier http://www.sgmbri.com/sgmb1/actu/telech/bilan_fours_2004.doc.

Lorsque G o o g l e explore le Web, il crée automatiquement une version HTML des documents récupérés.

Société Géologique et Minière du Briançonnais

BILAN DE L'OPERATION FOUR A CHAUX 2004

A- BILAN TECHNIQUE

3 objectifs avaient été fixés :

- essai de cuisson de "pierres bleues" dans un four à cheminée de type Guisane,

- cuisson du gypse dans un four à plâtre,

- essai de cuisson de bûchettes de pin sylvestre ou pin à crochets dans un four à poix afin d'obtenir de la poix.

1- CUISSON DE LA PIERRE BLEUE DANS UN FOUR À CHEMINÉE

Une bonne dizaine de témoignages nous avait convaincus de l'existence de fours à cheminée dans la vallée la Guisane et à Puy St Pierre. Ils se différenciaient des fours de type Villard St Pancrace par 2 particularités :

- la présence d'un cheminée centrale,

- le fait que le "pétri" servait de mortier pour l'assemblage des pierres à chaux.

Le dernier[1] four de ce type aurait fonctionné en 1927 près du pont de Chantoiseau. Mr François PAYAN en avait été le témoin. C'est lui qui nous avait guidés dans un essai de chauffe à St Chaffrey, lors de la journée intitulée "la pierre et l'homme en Briançonnais" en l'an 2000.

1.1- les difficultés rencontrées

Elle tiennent au fait que le pétri ne peut brûler que s'il est rapidement déshydraté et porté à une température suffisante. Il faut pour cela que l'air chaud puisse circuler facilement. C'est pour cette raison que nos constructeurs (J-Paul et Yves FINE, Guy ROUX) s'étaient efforcés de ménager des espaces entre les pierres, conformément aux indications de François PAYAN.

Il semble que ces espaces n'aient pas été suffisants, à moins que le pétri, encore mou, ne les ait obstrués. En tout cas, le charbon ne s'est pas enflammé. De ce fait, seules les pierres situées au contact de la cheminée et du foyer ont été transformées en chaux vive. Il s'agit donc d'un demi-succés.

1.2- propositions de modifications du protocole

► des branches disposées radialement

Deux témoignages nous permettent de proposer des modifications qui devraient permettre d'atteindre le but recherché :-

- le témoignage posthume de Raymond JEVODAN malheureusement négligé dans cette chauffe,

- le témoignage récent de Mr Alexis FEUILLASSIER.

Ces deux témoignages indiquent que des branches étaient disposées radialement[2] (de la cheminée vers la paroi) afin d'activer la combustion. Il est fort probable que ces branches, une fois brûlées, assuraient une bonne circulation de l'air.

► un séchage préalable du pétri

Nos propres observations nous conduisent à penser qu'il faudrait :

- soit préparer le four longtemps à l'avance afin de permettre au pétri de sécher,

- soit remplir le four couche par couches, en laissant sécher chaque couche quelques heures.

2- CUISSON DU PLÂTRE

Nous avons réalisé plusieurs cuissons[3] sans rencontrer la moindre difficulté, sous la direction des responsables de l'association pour la valorisation du gypse et du plâtre dans les Alpes du Sud et avec la collaboration des enfants du centre aéré Zanzibar de Briançon.

► Il serait souhaitable, en 2005, de mettre en place des ateliers sur le plâtre avec les enfants du centre aéré Zanzibar de Villard St Pancrace. En effet, le plâtre frais peut être sculpté sans danger avec des objets en plastique.

3- PREPARATION DE LA POIX DANS UN FOUR A POIX

3.0- le principe de la préparation

Des bûchettes de pins sont chauffées à l'étuvée. Elle exsudent de la résine[4]. Celle-ci perd son essence de térébenthine très volatile, et se carbonise pour donner la poix.

3.1- la difficulté de l'opération

C'était, et de loin, l'opération la plus risquée pour les raisons suivantes :

- si les informations sur la structure des fours à poix sont relativement bien connue[5], en revanche nous manquions cruellement de détails sur le mode opératoire et nous savions que d'autres associations avaient échoué dans leurs tentatives.

- dans les Hautes Alpes, les derniers fours à poix[6] ont fonctionné vers la milieu du XIX° siècle. Il n'y a donc aucun témoin direct et nous n'avons recueilli AUCUN témoignage.

3.2- les choix opérationnels

On connaît deux types de fours à poix :

a- les fours à simple cuve

Ils ne possèdent qu'une seule et unique cuve faite de pierres sèches. Les bûchettes de pins y sont entassées verticalement et le feu est mis à la partie SOMMITALE du tas de bois. Nous pensons que l'ignition de cette partie sommitale, chauffe les bûches situées en dessous par RAYONNEMENT[7] et non par convection de l'air chaud.

Cette méthode nécessite une maîtrise parfaite du tirage que nous ne possédions pas : il faut éviter que les bûchettes ne s'enflamment, et que l'ignition cesse. C'est pourquoi nous avons préféré utiliser la méthode des 2 cuves décrite ci-dessous.

Top

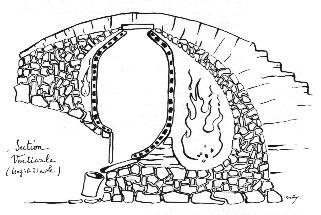

b- les fours à double cuve

Ce sont les fours décrits par le Dr PORTE dans son ouvrage sur les "fours à cade"[8] (du Var) : une enceinte en pierres sèches renferme une jarre faite de tuiles, de briques ou d'argile. Les bûchettes de pins disposées dans la jarre, sont chauffées à l'étuvée par un feu allumé dans l'enceinte en pierres sèches.

Cette techniques évite, en partie, les difficultés de la méthode des fours à simple cuve.

3.3- la réalisation

a- la construction du four

Notre équipe de constructeurs (J-Paul et Yves FINE, Guy ROUX) a construit avec une exceptionnelle rapidité, l'enceinte en pierres sèches. Sur une idée de R. LESTOURNELLE, J-Paul FINE a aménagé un incinérateur de feuilles mortes afin de le transformer en "jarre". De longues discussions ont permis de résoudre un nombre important de problèmes techniques, dont la récupération de la poix.

b- les essais en gazinière

Les essais réalisés par R. LESTOURNELLE dans son four électrique ont suscité notre inquiétude puisqu'un seul essai avait permis, à 200°, d'obtenir de résine qui avait séché aussitôt, sans produire de poix.

c- l'essai grandeur nature

Au grand étonnement d'un certain nombre d'entre nous, la poix a coulé, dans un grand nuage de vapeur d'eau, à l'extrémité du tube relié à la cuve métallique ! Cela ne s'était pas produit depuis 1,5 siècle en Briançonnais. On comprend la joie des organisateurs et des visiteurs.

3.4- améliorations proposées

a- les observations faites durant le défournage

- nous avons obtenu de la poix bien caractéristique mais en petite quantité,

- la cuve métallique et le tuyau étaient vierges de toute trace de poix,

- du charbon de bois d'excellente qualité selon l'avis des spécialistes[9].

L'hypothèse la plus probable permettant d'expliquer les 2 premières observations, est qu'une partie de la poix a été "pyrolysée"[10] à la suite d'une augmentation excessive de la température.

b- les améliorations proposées

La pyrolyse d'une partie de la poix est à mettre au compte : d'une augmentation non contrôlée de la température, aggravée par la faible inertie thermique[11] de la cuve métallique dont les parois sont très minces.

Si nous voulons éviter de perdre de la poix par pyrolyse il faut donc :

► remplacer la cuve métallique actuelle par une cuve dont l'inertie thermique sera plus grande. Un cumulus électrique ferait parfaitement l'affaire : les cumulus de ce type comportent 2 parois séparées par une espace rempli de polyuréthane qu'il faudra retirer[12].

► installer un capteur de température dans la cuve.

B- LES ANIMATIONS

1- LES ATELIERS

3 ateliers avaient été prévus :

- démonstrations d'enfournage sur maquette,

- visites commentées du site,

- chimie de la chaux.

Seuls les 2 derniers ateliers ont réellement fonctionné, le dernier étant animé comme en 2003 par notre ami Claude THOMAS, spécialiste des fours à chaux marseillais.

L'Atelier fresque à la chaux

Comme en 2003[13], Nathalie CHALLANCHE a réalisé, avec talent, une fresque à la chaux sur le mur construit en pierres et chaux à l'entrée du site par nos constructeurs. Cette fresque, sera en quelques sorte, le signal d'entrée du site sur les fours.

L'atelier forge

A ces ateliers s'est ajouté, en dernière minute, un atelier forge, géré par un vieil ami de la Société Géologique et Minière du Briançonnais[14], François PAYEN et son complice J-François. Cet atelier installé rapidement grâce à l'efficacité de Henri ROUX[15], a connu un vif succès[16]. Nos forgerons y ont fabriqué des couteaux à partir de vieux fers à béton et remis état les pointes d'un certain nombre d'outils.

► De l'avis unanime, l'atelier forge pourrait être reconduit en 2005 sous réserve de la disponibilité des forgerons.

2- LES EXPOSITIONS

Trois expositions de la Société Géologique et Minière du Briançonnais avaient été prévues :

- "les fours à chaux du Briançonnais-Queyras",

- "l'opération four à chaux 2003",

- roches et matériaux des fours à chaux et fours à plâtre.

L'exposition sur le gazogène

Il s'en est ajouté une 4°, réalisée par la Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Haute Durance, sur le gazogène.

Les liens avec le site étaient les suivants :

-le charbon de bois est un sous-produit de la fabrication de la poix. Il était utilisé pour produire un substitut de carburant pendant la 2° guerre mondiale[17].

- nous avons découvert dans la courant du mois de juin, que des fours métalliques permettant la fabrication du charbon de bois avaient fonctionné, dans les années 1940, sur le site de La Tour.

► une exposition plus structurée prenant en compte les nouvelles découvertes de la Société Géologique et Minière du Briançonnais sur les fours à charbon de bois de Villard St Pancrace, devrait voir le jour en 2005.

3- LES CONFÉRENCES

Trois conférences avaient été prévues :

- "le gypse et plâtre dans les Alpes du Sud" par Philippe BERTONE de l'association pour la valorisation du gypse et du plâtre dans les Alpes du Sud.

- "les fours à chaux du Briançonnais-Queyras" par R. LESTOURNELLE et F. CHATEL.

- "les mines paysannes du Briançonnais" par R. LESTOURNELLE et A. LENNE.

Villard St Pancrace n'est pas un lieu très fréquenté par les conférenciers. On s'en serait douté, la conférence qui a réuni le public le plus nombreux[18] est celle sur les mines paysannes : elle a attiré des habitants de la communes (ou communes proches).

► pour annoncer les conférences, il faudrait mettre en place des bandeaux rigides avec caractères amovibles portant l'inscription "ce soir, à 21 h, conférence sur …". Ces caractères amovibles devraient pouvoir être préparés pendant la saison hivernale.

► les conférences pourraient se tenir sous tente, au sein même du site.

4- LE FILM DVD SUR LA CONSTRUCTION DU FOUR À CHAUX 2003

Gilda FINE (monteuse professionnelle) avait monté la 1° partie du film consacrée à la construction du four en 2003. Ce montage provisoire avait été présenté à la fin de l'opération 2003. Gérard GUIMBERT (monteur professionnel) avait commencé le montage de la 2° partie consacrée à la combustion.

Nous n'avons pas pu disposer du DVD qui aurait permis de passer en boucle le film 2003, sans mobiliser les bénévoles déjà fortement sollicités[19].

► Il nous paraît hautement souhaitable que le DVD une fois achevé soit diffusé. Pour cela, il faut définir les moyens de sa duplication et rédiger une convention à signer avec les 2 vidéastes (G. FINE, G. GUIMBERT) qui ont réalisé et monté le film, afin que leurs droits soient définis[20].

► une aide pourrait peut être obtenue du CNRS dans le cadre de sa collection de films ethnographiques.

5- ANIMATION DU COMITÉ DES FÊTES

a- buvette

L'installation de la buvette et de ses jeux est une excellente initiative. Elle n'a malheureusement pas été fréquentée comme elle le méritait. Peut-être est-ce à mettre au compte du prix des consommations qui nous a paru un peu élevé (2 euros).

b- repas à l'ancienne

Réussite complète sur le plan gustatif et sur celui de l'ambiance.

c- soirée contes

Nous avons apprécié la prestation de J-Yves MONTALAIS présentant la vie de Félix CLEMENT "de la pierre bleue à la pierre bleue".

C- BILAN FREQUENTATION ET MEDIATISATION

1- BILAN QUANTITATIF

Aucun comptage précis n'a été effectué mais il nous semble évident que la fréquentation du site a connu une baisse par rapport à 2003, tant au niveau des vacanciers que des habitants du village.

Cette baisse pourrait tenir à 2 causes :

- la baisse générale de 25% qu'a connu le Sud-Est de la France,

- le fait que affiches et prospectus avaient pour titre "opération four à chaux". C'est une erreur stratégique. Les lecteurs pressés ont cru qu'il s'agissait du renouvellement de l'opération 2003, alors qu'elle impliquait la mise en place d'un four à plâtre et d'un four à poix. Il aurait fallu indiquer dans le titre "four à chaux, four à plâtre, four à poix".

Top

2- BILAN QUALITATIF

Il est excellent. L'opération four à chaux est un lieu de rencontres privilégié pour recueillir les témoignages. Ils ont été nombreux et très riches. D'ores et déjà, des rendez-vous ont été pris car il y a urgence[21].

Hervé NICOLAS, universitaire de Montpellier, spécialiste des fours chaux de l'Europe et du Monde nous a rendu visite. Cela nous permis d'avoir des discussions d'un très bon niveau sur le sujet.

3- MEDIATISATION

La publicité a été beaucoup plus importante qu'en 2003.

- sur les journaux : plusieurs articles dans le Dauphiné Libéré, un encart dans le journal "anima" de Serre-Chevalier tiré à plusieurs milliers d'exemplaires.

- à la télévision avec la venue de FR3.

- sur Internet avec la liste de diffusion de plus de 150 personnes de la Société Géologique et Minière du Briançonnais et l'affichage sur le site de la FNASSEM (qui regroupe 1600 associations)…Le site de la Société Géologique et Minière du Briançonnais a connu une importante hausse de fréquentation.

► il paraît important que le bulletin municipal d'information présente des articles de fond sur la manifestation et pas seulement le programme, comme cette année. La première publicité est celle diffusée sur Villard St Pancrace.

D- BILAN FINANCIER

(à faire)

E- ORGANISATION ET BENEVOLAT

1- LE TRAVAIL DES BENEVOLES

Les employés municipaux ont fait remarquablement leur travail et Henri ROUX a été d'une efficacité à toute épreuve, mais il faut bien voir que l'organisation repose beaucoup sur les bénévoles (qu'ils appartiennent ou non à la Société Géologique et Minière du Briançonnais).

Qu'on en juge :

AVANT L'OPERATION les bénévoles ont :

- réalisé le travail de recherche, de mise en forme et de diffusion des données[22] concernant les fours à chaux du Briançonnais, totalement méconnus jusqu'alors (F. CHATEL, R. LESTOURNELLE),

- rédigé des documents-papier visant à faire connaître l'opération : affiches, prospectus, textes de présentation, articles (R. LESTOURNELLE),

- participé aux réunions de concertation et à l'aménagement du site (J-Y MONTALAIS, G. LANTERI, J-P FINE, Y. FINE, G. ROUX) et assuré la coordination des acteurs (R. LESTOURNELLE),

- réalisé l'opération lourde de construction du four à poix et du mur destiné à recevoir la fresque à la chaux : équipe J-Paul FINE, Yves FINE, Guy ROUX à laquelle il faut rendre un hommage appuyé.

PENDANT L'OPERATION les bénévoles ont :

- assuré les manipulations techniques concernant les fours : préparation des matériaux, remplissage, mise à feu, entretien, défournage...(équipe J-P FINE, Y. FINE, G. ROUX, J. TRESSOL, P. BERTONE),

- surveillé le site 24h/24[23]. Pendant 8 jours, chaque nuit, 2 bénévoles ont dormi sur le site afin de garantir sa sécurité. (J-P FINE, Y FINE, A. MOREL, R. LESTOURNELLE, A. LENNE, F. CHATEL, J-Y MONTALAIS, G. ROUX, G. LANTERI...).

- accueilli les personnes extérieures et organisé la convivialité. Un certain nombre de partenaires extérieurs (membres de l'association pour la valorisation du gypse et du plâtre dans les Alpes du Sud, Claude THOMAS, François PAYEN...) se sont déplacés, logés et nourris à leur frais. Il nous a paru important de leur exprimer notre reconnaissance en leur offrant un certain nombre de repas et la dernière publication de la Société Géologique et Minière du Briançonnais sur la mine du Chardonnet. Afin de diminuer les coûts, les conjointes des bénévoles (et d'autres) ont été sollicités (E. FINE, M. LANTERI, D. BLANCHON, R. LESTOURNELLE). Au matin les "veilleurs de nuit" trouvaient café chaud et croissants (E. et J-P FINE, R. LESTOURNELLE),

- réalisé une imagerie, immédiatement mise en ligne sur le site de l'association (R. LESTOURNELLE, G. LANTERI),

- présenté une soirée contes (association Parole en Dauphiné).

- présenté 3 conférences (P. BERTONE, R. LESTOURNELLE, F. CHATEL, A. LENNE) et 3 expositions (les fours du Briançonnais, opération four à chaux 2003, objets en plâtre…).

- réalisé une fresque à la chaux (N. CHALLANCHE).

- tenu la buvette et préparé le repas à l'ancienne (A. COLOMBAN, M. FINE).

Sans oublier la remise en ordre du site après l'opération (J-P et Y. FINE, G. ROUX, R. LESTOURNELLE, G. LANTERI, J-Y MONTALAIS)

Que tous ces bénévoles soient chaleureusement remerciés.

2- ALLEGER LE TRAVAIL DES BENEVOLES

Les bénévoles devraient pouvoir se consacrer entièrement :

- aux tâches techniques relatives aux fours,

- à l'accueil des personnes et aux ateliers

Or, en 2004, ils ont dû aussi assurer leur subsistance.

a- l'exemple des chantiers de fouilles ou de restauration

Les chantiers de fouilles (exple : les fouilles minières du vallon du Fournel) ou de restauration (Club du Vieux manoir à Briançon) reposent sur le bénévolat. Mais les bénévoles sont pris en charge sur le plan matériel (hébergement et restauration).

Lorsque la Société Géologique et Minière du Briançonnais a réalisé en 1995 l'opération très lourde "métallurgie à l'ancienne" à Chantemerle, elle avait négocié les repas à un bistrotier de la place.

b- restauration des bénévoles lors de l'opération

Elles a été assurée par des bénévoles (voir ci-dessus). Certes, la qualité de la nourriture a été souvent très au-dessus de ce que l'on peut trouver dans le commerce. Certes, la Société Géologique et Minière du Briançonnais a pris en charge les frais supplémentaires occasionnés par la confection des plats. Il demeure qu'il s'agit là d'une charge lourde dont les bénévoles devrait être exonérés[24].

► l'une des solutions pourrait consister à louer les services d'un cuisinier renommé du Briançonnais, J-Paul GERVAIS, qui pourrait se faire aider par des bénévoles compétents (Danièle BLANCHON par exemple).

Les apéritifs offerts par la mairie cette année ont été appréciés. Ils pourraient être renouvelés.

c- des démonstrations plus "rassemblées"

► Il paraît souhaitable de concentrer les principales opérations sur 3 jours (2 samedis + 1 mercredi), les autres jours étant consacrés à des visites libres et à la simple surveillance du site.

d- accueil des bénévoles extérieurs

►il faut trouver un financement pour que les bénévoles extérieurs au Briançonnais soient remboursés de leur voyage, hébergement et repas.

F- PERSPECTIVES

1- LES CHOIX DE BASE

Les perspectives sont liées aux priorités que l'on se fixe :

- la priorité est-elle à une opération médiatique (une sorte de festival) attirant de nombreux visiteurs.

- la priorité est-elle à une opération archéologique et humaine : retrouver des savoir-faire oubliés et faire parler les autochtones afin qu'ils reconstituent leur propre histoire.

Dans le premier cas, on ne peut être que déçu par la fréquentation 2004 et il faut rechercher des moyens lourds pour y remédier. Malheureusement, le contexte économique n'est pas très favorable.

Dans le second cas, l'expérience peut se poursuivre, même si elle connaît des hauts et des bas en termes de fréquentation. La Société Géologique et Minière du Briançonnais se place dans cette perspective.

2- PROPOSITIONS

2.1- pour une utilisation du site des fours pendant l'année

Tel qu'il est, le site est inutilisable hors la période de l'opération. C'est regrettable.

► Sans attendre, l'attribution d'hypothétiques subventions, il faut étudier la possibilité d'aménagements simples et peu coûteux qui permettrait aux établissements scolaires, centres de vacances et accompagnateurs de s'y rendre. Ces aménagements pourraient porter sur les structures visibles, c'est-à-dire les 3 fours et la réserve de chaux.

► L'utilisation du terrain de Louis COLOMBAN ne pourra se poursuivre indéfiniment. Il serait souhaitable qu'une convention puisse être signée (échanges de terrains ?).

► Le forestier Jacques CHEVALIER dont l'entreprise se trouve à 2 pas du site pourrait intervenir pour présenter son métier et en particulier l'avenir de la filière bois-énergie.

2- pour l'enrichissement du site

Avec l'opération 2004, il est clair que l'on n'est plus dans la perspective d'un site consacré aux fours à chaux mais d'un site consacré aux fours qu'ils soient à chaux ou non. C'est tant mieux car, ainsi, il sera beaucoup plus riche.

► 2005 pourrait connaître la construction d'un four à combustible bois avec une voûte (technique employée en Queyras jusque vers le milieu du XIX° siècle). Le départ des visites guidées des mines paysannes pourrit se faire sur le site.

► 2006 pourrait connaître la construction d'un bas fourneau utilisable pour fondre le minerai de fer du col du Chardonnet[25].

Ainsi serait créé un ensemble cohérent consacré aux fours et bas-fourneaux[26] permettant d'aborder, sous une forme didactique, les transformations de la matière sur la base de techniques anciennes.

► une réunion visant à faire le bilan de l'opération 2004 et à définir les projets pour 2005 aura lieu le :

VENDREDI 24 SEPTEMBRE à 18 h à la mairie de Villard St Pancrace

Il est souhaitable qu'elle soit associée à la présentation du DVD complet sur l'opération 2003.

Bonnes vacances !

L'AVIS D'UN OBSERVATEUR EXTERIEUR

François PAYEN, l'un des 2 forgerons, nous a fait part du regard qu'il portait sur l'opération four à chaux. Ses observations sont très intéressantes. Les voici.

1- Le site lui paraît très original et peut être unique. Selon lui, son aménagement dépasse, largement les compétences d'un seule commune. Des structures plus importantes devraient être impliquées.

2- il pense que le titre du site "les arts du feu" serait plus attractif et conviendrait mieux à son contenu puisqu'il permettrait d'intégrer la forge.

3- la publicité a été très insuffisante[27], notamment la publicité par voie d'affiches.

4- l'accès au site n'est pas "engageant". Il pense que la route devrait être améliorée, au moins jusqu'au parking du stade.

5- il est très intéressé par la possibilité d'installer des bas fourneaux, notamment un bas fourneau permettant de fondre la galène argentifère du vallon du Fournel, car le plomb et l'argent fondent et coulent (contrairement au fer qui reste pâteux).

6- il pense que les matériaux fabriqués doivent être utilisés. Ce fut le cas pour la chaux et le plâtre. Il faudrait qu'il en soit de même pour la poix et les métaux récupérés dans les bas-fourneaux. Ces derniers pourraient être aussitôt forgés.

9

[1] D'autres témoignages semblent indiquer qu'un four de ce type aurait également pu fonctionner dans le secteur de Puy Richard (commune de Puy St Pierre)après 1945.

[2] Y compris dans les fours utilisant les briquettes de pétri.

[3] Les premières avec l'appui des responsables de l'association du gypse et du plâtre dans les Alpes du Sud.

[4] A ne pas confondre avec la sève. Le résine circule horizontalement, la sève circule verticalement et horizontalement.

[5] Remerciements à André GENSEL( dans le Var) et Robert AUFAN (dans les Landes) qui nous ont fourni des documents très précis.

[6] Ceux de la Roche de Rame que nous a fait connaître Maurice DUC.

[7] A l'inverse de l'air chaud, le rayonnement évite le dessèchement de la résine.

[8] Les fours à cade étaient également utilisés pour faire de la poix.

[9] Jacques CHEVALIER, forestier.

[10] Comme dans les fours des gazinières.

[11] La cuve métallique se chauffe et se refroidit très vite.

[12] C'est une problème : faudra-t-il le calciner, le dissoudre ou le retirer mécaniquement ?

[13] la fresque 2003 a été détruite par 'action du vent.

[14] F. PAYEN est président d'une association de métallurgie au Havre. C'est avec son équipe que la Société Géologique et Minière du Briançonnais avait réalisé, en 1995, la fonte du minerai de sidérite du col du Chardonnet (opération "métallurgie à l'ancienne") sur la place du Serre d'Aigle à Chantemerle.

[15] 1° adjoint dans la municipalité de Villard St Pancrace.

[16] Lié à la fascination du feu et de la métamorphose de la matière.

[17] Actuellement, l'ONU préconise la fabrication de gazogène dans un certain nombre de pays du Tiers-Monde.

[18] Une quinzaine de personnes.

[19] ce qui aurait été le cas avec la cassette vidéo dont nous disposions.

[20] Il est souhaitable que les 2 monteurs soient présents à la réunion prévue fin septembre.

[21] Il s'agit le plus souvent de personnes ayant dépassé 80 ans.

[22] cinq années de travail.

[23] Certains bénévoles ont enchaîné une nuit de surveillance avec une journée d'intervention sans discontinuité.

[24] Inclus le petit-déjeuner du matin pour les surveillants de nuit.

[25] Cf. opération "métallurgie à l'ancienne" réalisée en 1995 en collaboration avec l'association Nishikaze du Havre.

[26] Ensemble rare et peut-être unique en France.

[27] Rien, par exemple, dans le secteur de l'Argentière et Vallouise.

Top

previous: Back

parents: Architecture