parent nodes: Dictionnaire du département de la Moselle

Adt

Communication de Monsieur Pierre LALLEMAND

Le Papier Mâché en Lorraine

Le terme consacré de papier mâché est peu flatteur, cependant l’ancienneté

de sa fabrication, sa décoration, son entrée plus récente au Musée

de Pont-à-Mousson lui ont conféré les titres de noblesse qui, jusqu’alors,

lui faisaient défaut.

L’engouement dont le papier mâché a été l’objet au XIXème siècle, particulièrement

sous le règne de Victoria en Angleterre et sous celui de Napoléon III

en France est à l’origine de sa diffusion en Occident. Il apportait alors une

note d’exotisme venue d’Extrême-Orient, si prisée dans l’art nouveau.

Fabriqué en Angleterre dans les Midlands par Henry Clay et

Baskerville à la fin du XVIIIème siècle, il y avait été introduit par des

travailleurs français émigrés à Londres. C’est en effet à partir de 1690

que les Huguenots ont fabriqué la pâte à papier appelée “ Chewed Paper ”

connue des Chinois dès le deuxième siècle après J.C.

Ce sont d’ailleurs des artisans chinois, envoyés à Samarkand, qui ont

transmis la fabrication du papier mâché aux Perses, de là aux Arabes.

C’est donc de l’Orient, à travers Venise que les Italiens l’ont reçue. Ils

l’appelaient la “ carta pasta ” et en faisaient des objets à partir de feuilles

de papier collées l’une sur l’autre.

La France se spécialisa d’abord dans les tabatières ; médicament universel,

le tabac était prescrit sous forme de poudre par les médecins pour

combattre les maux de tête. La mode en était venue de la cour sous le

règne de Charles IX (1560-1574). L’habitude de “ prises ” se répandit

dans les milieux de l’aristocratie, puis de la bourgeoisie et du peuple.

Un relieur de Paris nommé Martin, fabriqua les premières tabatières

en papier mâché pour remplacer celles qui furent d’abord l’apanage des

bijoutiers et des orfèvres.

L’industrie des tabatières se répandit alors rapidement et les Français

exportèrent en Allemagne les premières boîtes en papier mâché.

En Russie, la fabrication des tabatières –en papier mâché- se développe

vers 1830 dans le village de Fedoskino à 20 km au nord de Moscou

par des artisans paysans et sa diffusion se fit rapidement sur tout le

territoire russe. Cet épanouissement des objets laqués et décorés est lié

aux noms des Korobov puis à leurs successeurs les Loukoutine. C’est

entre 1825 et 1835 que les Loukoutine passèrent au stade industriel

pour arriver vers 1870 à une production de masse.

Fedoskino, Palekh, Mstiora et Kholouï sont actuellement les quatre

centres de la peinture sur laque en Russie.

Le Japon connaissait depuis longtemps l’art du laque ; on fabriquait

de la vaisselle, des récipients, des plateaux à partir du papier que l’on

faisait bouillir, d’où le nom également employé de “ carton bouilli ”.

L’intérêt pour la laque réveilla l’attention des Anglais. En 1758, un

Anglais n’écrivait-il pas que la véritable laque avait été d’abord utilisée

pour vernir les boîtes à tabac ?

Le papier mâché gagna également l’Amérique. G. Washington avait

lui-même acheté du papier mâché pour orner deux de ses pièces au Mont

Vernon. Au milieu du XIXe siècle, il y avait quatre petites usines de

papier mâché dans le nord-ouest du Connecticut dont la plus importante

était la Lichtfield Manufactury Company fondée en 1849. Ses

directeurs avaient fait venir des laqueurs d’Angleterre pour diriger le

travail et enseigner l’art du laquage.

A cette époque, l’essor du papier mâché prit de l’importance, lié à un

engouement qui ne cessa de croître pour atteindre son apogée à la fin du

XIXème siècle et au début du XXème siècle. En France et en Lorraine, les

frères Adt possédaient alors le quasi-monopole de sa fabrication.

Les Adt

L’histoire de la famille Adt est d’abord liée à celle de la tabatière. On

fabriquait à Sarreguemines et dans les campagnes de la Moselle pas moins

de deux millions de tabatières dont le tiers était exporté.

Un article du “ Magasin Pittoresque ” de 1852 précise “ qu’il était impossible

de contester à la France une véritable supériorité dans cette fabrication

”. Et il ajoute : “ les tabatières de Sarreguemines attestent l’intelligence,

le goût et l’habileté des fabricants, elles sont remarquables par la correction du

travail, la délicatesse et l’élégance des incrustations en nacre, en étain ou en

argenton (alliage de cuivre et de nickel), la netteté du vernis ”.

Elles étaient vendues sur les foires ou par des colporteurs et trouvaient

leurs débouchés jusqu’en Italie et en Allemagne.

Cependant, après le régime napoléonien et la crise due à la concurrence

de la tabatière de Nuremberg, colportée par les Juifs et vendue à

très bas prix, cette industrie à domicile qui occupait près de 250 familles

dans les environs de Sarreguemines, recula.

Une seule entreprise résista : celle des frères Adt. Elle employait, en

1850, 300 ouvriers. En dehors d’Ensheim, les Adt fondèrent deux autres

fabriques à Forbach et à Pont-à-Mousson. Ces trois entreprises occupaient,

en 1889, année du 50ème anniversaire de leur existence, 2500

ouvriers.

Les Adt étaient venus de Suisse, parmi tant d’autres familles, pour

repeupler le Palatinat dévasté par la guerre de Trente Ans.

Les premières mentions dans les archives se trouvent à la frontière

entre la France et l’Allemagne, à Frauenberg-sur-la-Blies, petit village

proche de Sarreguemines. Elles concernent Johannes Adt, meunier de

son état et l’un de ses fils, Mathias, baptisé le 23 janvier 1715 à Ensheim.

Mathias Adt est considéré comme le fondateur d’une dynastie qui, partie

modestement, parvint au sommet des magnats de l’industrie à la fin

du XIXème siècle. Pendant ses loisirs, le garçon meunier fabriquait des

tabatières, les “ Mullerdosen ” pour les chanoines prémontrés de

Wadgassen. Ceux-ci les revendaient sous le nom de “ Klosterdosen ”

(boîtes du couvent).

Michael Stein, abbé des prémontrés de Wadgasse de 1743 à 1778,

sous l’abbatiat duquel fut signé le traité d’échanges en 1766 entre la

couronne de France et la principauté de Nassau-Sarrebrück, ramène de

Paris les tabatières en papier mâché du relieur Martin. Les imitations

qu’en fit Mathias Adt sur les ordres du Père Abbé connurent la réussite

et devinrent rapidement un facteur économique important de la localité

d’Ensheim.

La Révolution et l’Empire furent favorables à la famille Adt. Il appartint

à l’un des petits-fils de Mathias, Pierre Adt, né en 1798, de faire

passer la production des tabatières du stade artisanal au stade industriel.

Déjà, au milieu des années trente du XIXème siècle, il concourait sur les

foires expositions, à Munich en 1835 où il obtenait une médaille d’argent,

à Spire en 1837, une médaille d’or.

Entre-temps, Pierre (que l’on appellera Pierre III) créait, avec ses trois

fils, Pierre IV, Franz et Johann-Baptist, la firme de “ Gebrüder Adt ”. Il

installait en 1853, une usine à Forbach pour éviter les droits de douane

avec la France.

L’évolution de nouvelles machines, la recherche de nouveaux brevets,

de nouveaux modèles, amenèrent les Adt à être une des entreprises les

plus puissantes de Lorraine et à occuper dans leur branche, la fabrication

des objets laqués (ils n’ont jamais utilisé le terme de papier mâché,

mais celui de «carton laqué») le premier rang mondial.

Dès 1888, ils installaient des filiales, s’appuyant sur l’organisation de

la maison Villeroy et Boch, à Berlin, Nuremberg, Milan, Londres, Bruxelles.

Seuls mécomptes la filiale de New York, fondée en 1888, mais touchée

par la loi Mac Kinley (taxes à l’importation).

Pierre Adt IV, né en 1820, avait fait ses études en France, en 1865,

il devint maire de Forbach. La guerre de 1870 entraîna de sérieuses

modifications dans la structure de la firme et dans la vie même de

son directeur. Pour sauver le marché français, Pierre Adt démissionna

de son poste de maire, opta pour la France et fonda l’usine de Pont-

à-Mousson qu’il installa dans une partie des locaux de l’ancienne

université.

En 1880, il était fait Chevalier de la Légion d’Honneur par décret du

23 octobre, distinction qu’il reçut des mains du Président de la République

Sadi Carnot.

Au début du XXème siècle, la famille Adt contrôlait trois groupes d’usines :

-le groupe palatin dirigé par Edouard Adt qui se composait de l’usinemère

d’Ensheim, de la papeterie cartonnerie de Schwarzenacker et

de la centrale de Blies-Schwegen en Lorraine,

- le groupe de Forbach comprenant l’usine de Forbach, la papeteriecartonnerie

de Marienau, sous la direction de Jean-Baptiste Adt et

de son fils Gustave,

- le groupe français constitué par l’usine de Pont-à-Mousson et la

cartonnerie-papeterie de Blénod fondée en 1872 sous la direction

d’Emile Adt, fils de Pierre IV. Pierre Adt était également le

président fondateur de la tuilerie de Jeandelaincourt créée le 16

septembre 1893.

A la mort de Pierre Adt, le 10 avril 1900, les établissements Adt

passèrent à ses deux fils Henri, le “ Magnifique Adt ” (suivant le mot du

Cardinal Mathieu) et Emile “ l’ADT E athée ”.

L’usine de Pont-à-Mousson comptait alors 800 “ ouvriers en laque ”

dont 300 femmes et 70 enfants travaillant 11 heures par jour. Il y avait

en outre de nombreux dessinateurs, véritables artistes et spécialistes qui

possédaient une profonde connaissance de leur métier.

Les Adt ont exposé sans discontinuité à Leipzig de 1835 à 1939. On

les trouve également à Mayence, Munich, Strasbourg et dans les grandes

expositions universelles de Berlin, Bruxelles, Anvers, Londres, Melbourne.

A Paris, ils reçurent la médaille d’or en 1889 et en 1900 le grand Prix

avec deux médailles d’argent. L’extrême variété de la production comprenait

dès 1889, d’après les catalogues illustrés et édités en trois langues

par la firme plus de 10.000 articles divers.

La concurrence était faible, les concurrents les plus sérieux étant les

Anglais.

On lit dans la “ Hotte du chiffonnier ”, ouvrage de Louis Paulian publié

en 1885 : “ MM. Adt frères qui possèdent à Pont-à-Mousson et à Forbach

deux usines modèles dans lesquelles ils occupent 1.800 ouvriers, fabriquent

cinq millions de boutons par jour… Le carton pâte ne sert pas seulement

à fabriquer des boutons de bottines et de pantalons, on l’emploie encore pour

faire de l’article laqué : plateaux, tabatières, guéridons et mille objets qui se

vendent couramment sous le nom d’articles du Japon. Avec le carton pâte,

MM. Adt font des panneaux décoratifs d’appartement d’un goût exquis….

Depuis quelques années, MM. Adt font avec ce carton des roues de chemin

de fer (en Allemagne) ; la compagnie des chemins de fer de l’Etat étudie

l’emploi des roues de carton. Si cette industrie continue à progresser comme

elle l’a fait depuis quelques années, avant peu un grand nombre de nos

meubles seront fabriqués avec du carton pâte,… ”

La guerre de 1914 fit perdre aux Adt la majorité de leur patrimoine.

Les Adt de Forbach furent expulsés par l’autorité française et virent leurs

biens mis sous séquestre. Les usines ne retrouvèrent jamais leur ancienne

prospérité, ni leur importance.

En 1927, Forbach et Pont-à-Mousson furent rachetées par un groupe

de financiers français rassemblés dans une société anonyme la S.U.T.E.

(Société d’usinage de tubes électriques) (Adt, Thomson, Jeumont-Schneider

et la Compagnie Générale d’Electricité).

Dès 1960, la fermeture de l’usine de Forbach fut décidée et la production

ramenée à Pont-à-Mousson. Pierre Jacquemin, P.D.G. des Etablissements

Adt racheta en 1961 la cartonnerie de Blénod. Avec son

épouse France Vialanez, ils ont fondé, en 1989, la nouvelle société A.C.T.

(Ateliers de chaudronnerie thermoplastique). Celle-ci fabrique

aujourd’hui, avec de nouvelles matières, des produits haut de gamme :

plateaux de service en résine de polyester, tables gigognes, porte-revues

aux décors recherchés, sur les anciennes machines qui fabriquaient autrefois

le papier mâché.

La fabrication des cartons laqués

Elle ne différait pas en application de celle des entreprises similaires.

Les matières premières, carton et papier, étaient stockées dans les

cartonneries papeteries fondées par les Adt.

Le rapport Grandeau en date du 30 juillet 1876, nous renseigne sur

la succession des différentes opérations qui conduisaient, à l’époque, à la

transformation de 4.500 quintaux de carton en feuilles.

La pâte obtenue était imprégnée d’huile de lin jusqu’à saturation et

séchée dans des étuves souterraines puis “ cuite ”. Cette cuisson des laques

était un élément de fabrication indispensable et le travail ne pouvait être

exécuté que par un seul homme détenant tous les secrets de fabrication.

Dans la production des boîtes ou autres articles, seules quelques phases

de travail étaient assurées par la machine. Le produit fabriqué nécessitant

un travail manuel parfait. Le laquage était une opération longue

et délicate, la matière de base était la sève d’un arbre d’Extrême-Orient,

le rhus vernicifera de la famille des térébinthacées, utilisé au Japon. L’emploi

de cette laque était difficile en raison d’une technique compliquée

et d’une mauvaise réaction à la chaleur sèche. Elle durcissait en quatre

heures dans une atmosphère humide (80% d’humidité relative à une

température de 30 à 40° Celsius).

Elle renfermait en outre un poison virulent propre à cette espèce de

sumac qui pouvait causer une dermatite profonde. Je précise que le terme

de laque est couramment donné à des vernis ; il est féminin quand il

désigne la matière brute, masculin quand il s’agit de l’objet décoré.

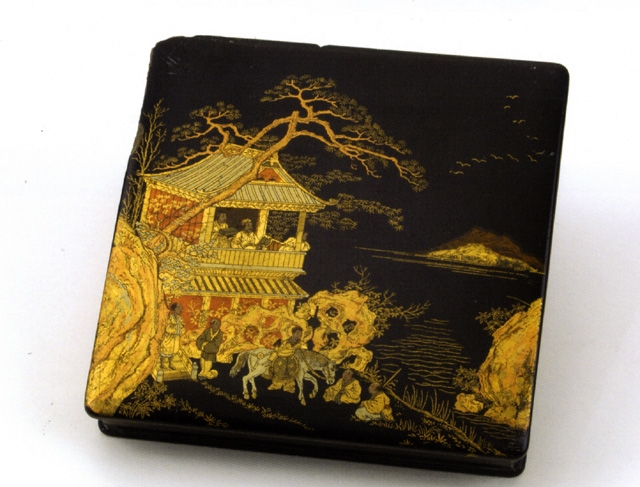

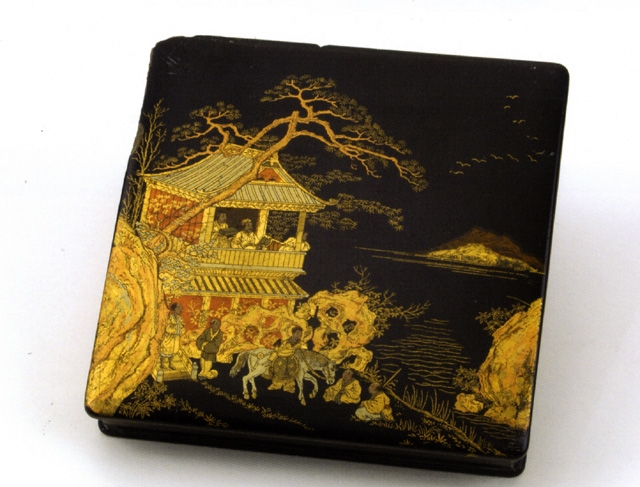

Les opérations de laquage étaient longues, elles étaient suivies après

chaque couche du polissage effectué avec schiste d’un grain très fin.

On ne donnait jamais moins de trois couches, ni plus de dix-huit.

Le soin d’orner de dessins cette surface polie était confié à des artistes

qui apposaient leurs esquisses à l’aide d’un poncif. La décoration était

faite d’or, d’étain, de feuilles d’argent, de nacre, d’écaille de tortue, de

corne de buffle.

La nacre était utilisée de longue tradition : c’était la “ porcelaine de

mollusque ” importée de Chine, de Ceylan, du Golfe Persique. La plus

grande demande était celle de la nacre blanche, tirée de la perle

margatifera ; d’autres types étaient connus pour leurs couleurs irisées à

contours jaunes, rouges et verts : les abalones et le burgau. La firme Adt

envoyait en Extrême-Orient des artistes afin de relever des croquis pour

servir de modèles aux décors de leurs objets laqués.

Ces objets s’adressaient à un large public : leur gamme était d’une

étonnante variété ; ils allaient des articles publicitaires les plus simples

aux meubles, panneaux de décoration, commodes, sièges en passant par

les plus courants.

Les catalogues offraient 1.100 sortes de tabatières, les écoliers avaient

le choix entre 180 variétés de plumiers. L’art de la table comprenait les

articles les plus divers : plateaux, rafraîchissoirs à vin, ramasse-miettes,

corbeilles à pain, dessous de plats, de carafes, des verres, au total plus de

650 articles de table et 300 sortes d’assiettes.

L’industrie avait à sa disposition 330 articles de bureau. Les garnitures

pour le mobilier étaient les plus recherchées.

Les catalogues édités entre les deux guerres ne présentaient plus que

des articles courants : jouets, poupées, chevaux sur roulettes, plateaux

publicitaires, etc…

On fabriqua même des douilles de cartouches, des boucliers de C.R.S.,

des baraquements militaires. Tous ces articles en carton laqué s’étaient

multipliés rapidement. Partis de la tabatière, ils s’étaient diversifiés et

adaptés au XIXème siècle à une société de consommation friande de petits

meubles, guéridons, tables basculantes, coiffeuses, éventails, pare-

joues, bonheurs du jour, “ compagnons de dames ” et tous éléments

raffinés d’un univers féminin.

Les Adt ont profité de l’opportunité de la mode et des progrès de la

technologie pour fabriquer cette variété d’articles d’une esthétique recherchée

qui nous ravit encore aujourd’hui.

La matière plastique a menacé et remplacé la fabrication des objets

en papier mâché, sauf dans quelques pays comme la Russie, l’Inde, le

Viêt Nam où l’on continue à fabriquer des boîtes de façon artisanale,

dans cette matière bon marché décorée avec goût, héritage d’un savoir-

faire ancestral.

Histoire parallèle,

les ADT de Forbach

par Mélanie TAGLIARINI

http://www.sarreguemines.fr/asp.net/main.html/section.aspx?allid=39-60-272

Pierre Adt

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Adt

http://www.un-forbachois.net/Site2004/Adt/Famille_ADT.html

http://forbach.com6-interactive.fr/admin/preview/retour_france.html

previous: Back

parents: Dictionnaire du département de la Moselle