parent nodes: Geologie

Grottes et avens des Avant-Monts et Minerve

Peuplement et circulation dans les bassins fluviaux

du Languedoc occidental, du Roussillon et de l’Ampourdan

du IX e s. au début du II e s. av. n. è.

Vol. 4

(Corpus des sites)

Présentée et soutenue publiquement par

Virginie ROPIOT

http://goo.gl/8Fbe

CommuneBizeMinervois

Milieu souterrain et Garrigue

André Lopez, avec la collaboration de Francis Marcou, de Jacky Fauré (S.C.B.A.M) et de Jean Sallèles

http://goo.gl/O6yL

Cavités répertoriées par le BRGM

Notes sur la grotte de Fauzan

M. J. Laurent-Mathieu Bulletin de la Société préhistorique française Année 1935 Volume 32 Numéro 10 pp. 517-524

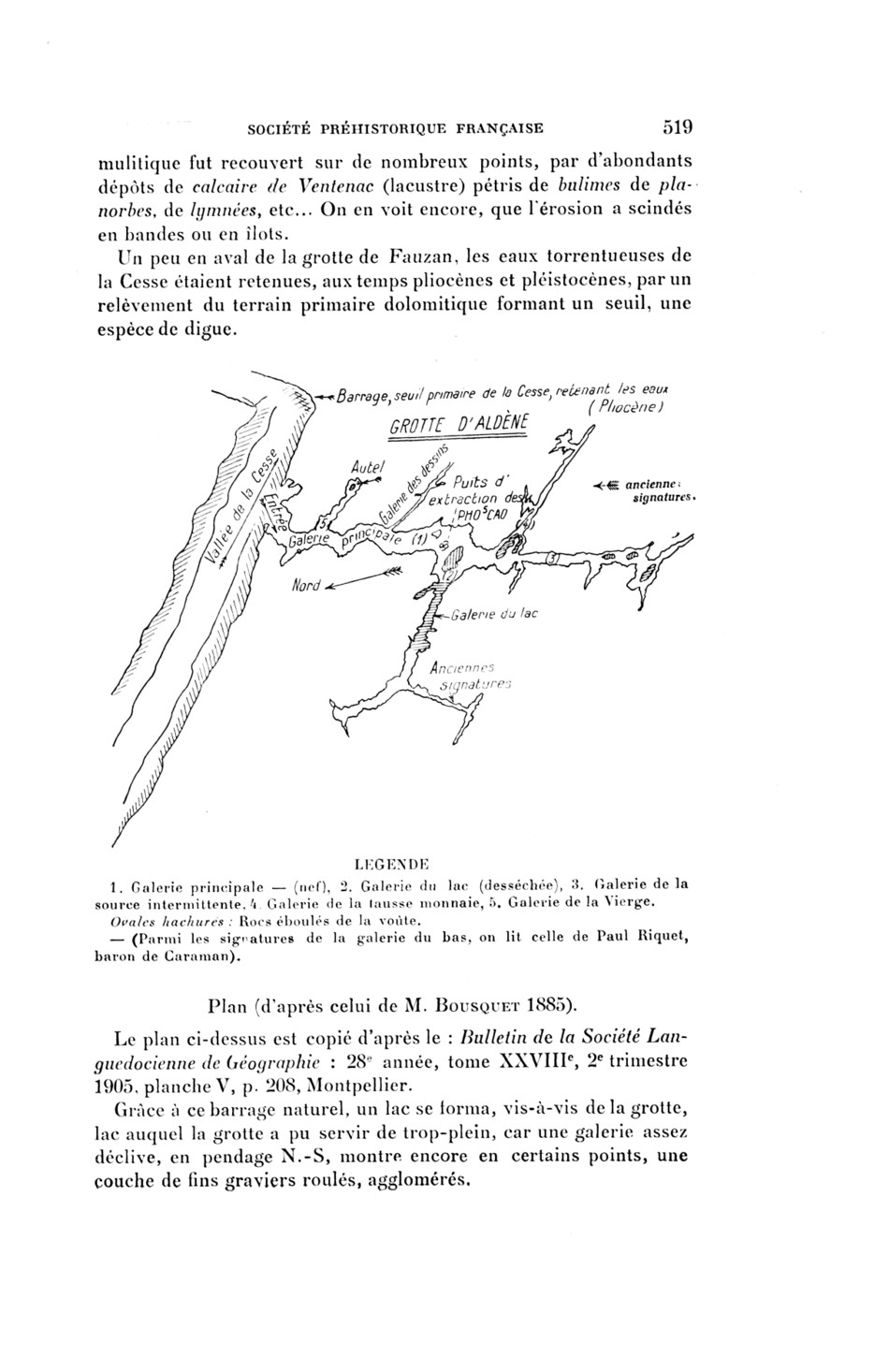

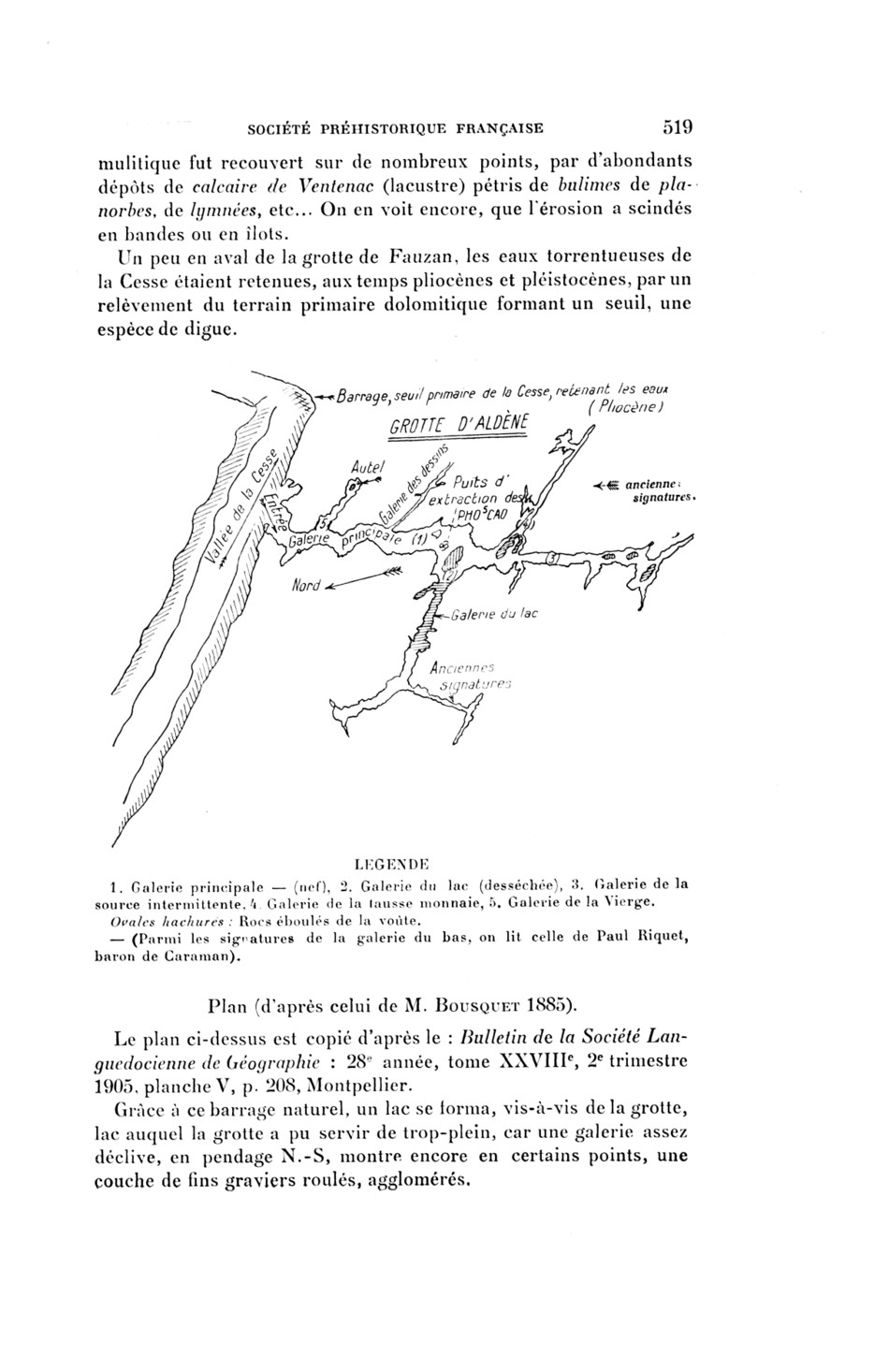

M. J. LAURENT-MATHIEU (d'Olonzac, Hérault). Notre excellent Collègue, M. Fernand BENOIT, Conservateur du Musée d'Arles, nous avait envoyé, voici quelques mois, un prospectus- réclame de la Société des Guanos-phosphates naturels fossiles de la grotte de Fauzan (Hérault) et il nous signalait la destruction d'un important gisement préhistorique dans cette grotte. Nous avons appris que Vlnstitut de Paléontologie Humaine de Paris possédait heureusement quelques belles séries lithiques de ce gisement qui a, en effet, beaucoup souffert de l'exploitation industrielle. Nous avons également chargé M. le DT E. MARIGNAN, Délégué honoraire de la S. P. F. pour le déparlement de l'Hérault, de bien vouloir nous donner quelques renseignements à ce sujet. Voici le très intéressant rapport que notre Délégué nous fait parvenir sous lasignature de notre ancien Collègue, M.J. LAURENT-MA THIEU: Administrativement, la grotte de Fauzan, dénommée aussi : « Grotte d'Aldène (1) » — « Grotte la Coquille » et, très improprement, parfois « grotte de Minerve », est située sur le territoire de la commune de Cesseras (Hérault) non loin du hameau de Fauzan, qui dépend de Cesseras. Géographiquement, elle s'ouvre sur la rive droite de la rivière(1) 11 est question dans l'Histoire du Languedoc de Dom Vaissètk [edit. Privât, tome IX) d'un « chevalier d'Aldène ou d'Ardène, tué par un seigneur d'Olonzac, au cours de la Croisade albigeoise. La grotte devait être enclose dans un de ses fiefs...

Laurent-Mathieu J.. Notes sur la grotte de Fauzan. In: Bulletin de la Société préhistorique française. 1935, tome 32, N. 10. pp. 517-524.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1935_num_32_10_6044

Consulté le 05 septembre 2010

Thèse

en vue de l’obtention du titre de docteur en

Archéologie

Peuplement et circulation dans les bassins fluviaux

du Languedoc occidental, du Roussillon et de l’Ampourdan

du IX e s. au début du II e s. av. n. è.

(Corpus des sites)

Présentée et soutenue publiquement par

Virginie ROPIOT

http://goo.gl/8Fbe

Le bassin de l’Orb

MOYENNE VALLÉE

Murviel-lès-Béziers

31- Mus

Mazière 1998, 79-86 ; Mazière 1999b, 376-378 et 392-406 ; Mazière et al. 2001

A environ 14 km de Béziers, le site de Mus est établi sur une terrasse qui surplombe la rive gauche de l’Orb, en limite du champ d'inondation. Le fleuve coule à une centaine de mètres en contrebas du gisement. Ce site est connu depuis les années soixante par des prospections de surface (J. Giry), mais des travaux récents ont permis d’obtenir plus d’informations sur cette occupation importante du second âge du Fer en Biterrois. L’étendue du site n’a hélas pas pu être précisée, cependant on peut envisager l’extension de l’établissement sur plusieurs hectares. La céramique non tournée ne prédomine pas comme sur les autres sites indigènes de la vallée de l’Orb (16% des fragments recueillis et 22% de la vaisselle en NMI). Tant dans la vaisselle de table que dans la vaisselle de cuisine, les vases produits à Béziers sont largement utilisés. Les amphores sont aussi bien attestées et en particulier celles en provenance du monde grec, comme ce qui a déjà été relevé pour Béziers. Occupé manifestement durant tout le Ve s., Mus semble abandonné dans le premier quart du siècle suivant. Il constitue pour cette époque le dernier site sur l’axe fluvial. L’omniprésence des céramiques biterroises et un nombre relativement important d’amphores témoignent de l’ouverture du site sur Béziers. Enfin, sur les terrasses bordant la rive gauche de l’Orb, au niveau de la commune de Murviel-lès-Béziers, des prospections systématiques ont également révélé l’existence de petites installations protohistoriques, matérialisées par des petites concentrations de mobilier céramique :

32- Remiech

Mazière 1998 ; Mazière 1999b, 376-377

Le gisement de Remiech se localise au sud-ouest de Murviel, sur une terrasse bordant le ruisseau de Saintouyre, affluent du Rieutort. Des prospections ont révélé la présence de vestiges appartenant à la fin du VI e s. et au début du Ve s. av. n. è. Mais les rares indices recueillis (céramique non tournée et à pâte claire, amphore de Marseille et étrusque) limitent le discours concernant ce site.

33- Thérouns

Mazière et al. 2001, 95-96

Le tènement des Thérouns se localise sur la rive gauche du fleuve, dans la périphérie immédiate du site de Mus et en bordure de la zone inondable.

Les investigations ont permis de déterminer la présence d'un habitat et deux phases d'occupation : la première au Bronze final III b et la seconde, à la fin du VIe s. et au début du Ve s. av. n. è.

34- Croix-de-Mus

Soutou, Arnal 1963

Ce dépôt de type launacien a été découvert à la fin du XIX e s., sur la rive gauche de l’Orb,à 400m du fleuve, à proximité de l’habitat du second âge du Fer et à une centaine de mètres de l’habitat des Thérouns qui se trouve un peu plus au nord. L’ensemble regroupe un total de 98 objets en bronze d’un poids d’environ 3 kg. Il offre des similitudes avec les autres dépôts languedociens. La date d’enfouissement est fixée au VIe s.

35- Coujan

Mazière 2002

Au nord de Murviel, le domaine de Coujan est placé en retrait de l’axe fluvial, au centre d’une cuvette. Il se trouve par ailleurs en bordure du ruisseau de Saintouyre. Ce gisement a livré les vestiges d’une tombe à incinération du premier âge du Fer. En l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de préciser s’il s’agit d’une sépulture isolée.

Cessenon-sur-Orb

36- Le Roc

Mazière et al. 2001, 98

Le gisement du Roc est installé sur une éminence culminant à environ 180 m et dominant le ruisseau du Rhonel, affluent de l'Orb, qui coule à moins de 2 km au nord-est. Une occupation datée du Bronze final III a-b a été mise en évidence lors de prospections.L’habitat semble s’étendre sur une surface de 2,5 hectares, ce qui est remarquable pour cette période. Les recherches ont également révélé les vestiges d'une petite installation de la fin du second âge du Fer, dans la partie orientale de la plate-forme rocheuse.

37- Puech-Pus

Mazière, Gatorze 1999, 351-372

Le gisement est installé sur la plate-forme d’une éminence calcaire surplombant la rive gauche de l’Orb qui forme à cet endroit un important méandre. Le perchement rend l’accès difficile sauf par le versant oriental.

Ce sont les travaux d’aménagement d’une route et un sondage qui ont permis de mettre au jour six fosses, interprétées comme des dépotoirs ou des silos pour deux d’entre elles, ne laissant pas de doute sur l’existence d’un habitat à cet emplacement. Le mobilier, exclusivement non tourné, fait remonter l’occupation au milieu du VI e s. Il est important de noter que Puech-Pus est le seul habitat recensé pour cette période dans la moyenne vallée de l’Orb.

38- Fourquos Esquinos

Mazière 1998, 31 et 73 ; Mazière 1999b, 387-391 ; Mazière 2001, 98-99

A 18 km de Béziers, sur la rive droite de l’Orb, le gisement est juché au sommet d’un éperon rocheux, culminant à 140 m, rattaché aux collines calcaires qui forment les premiers contreforts de la Montagne Noire. Pourvu de défenses naturelles (falaises et pentes abruptes), il n’est accessible que par son côté sud et domine non seulement la plaine en contrebas, mais offre un point de vue en direction de Béziers. L’Orb, qui forme à cet endroit un vaste méandre, s’écoule immédiatement au pied du site. Un gué se localise un peu en amont, là où le fleuve conflue avec le Vernazobre. Découvert récemment lors de prospections, le site a fait l’objet d’un ramassage de surface, qui a permis de mettre en évidence une longue occupation dans laquelle on distingue trois phases : le Bronze final III b, le second Age du Fer et la période républicaine. Le mobilier de la seconde phase, concentré essentiellement sur la partie occidentale de l’éperon, du côté de la pente sud, présente un ensemble varié où la céramique non tournée domine. Ces données issues de prospections de surface ne sont pas assez suffisantes pour établir un discours pertinent. Mais d’une façon générale, le faciès de ce site rappelle ceux du Caylar et de Mus. L’ensemble permet de dater l’établissement de cette phase entre la fin du VI e s. et le début du Ve s. av. n. è. Fourquos Esquinos constitue incontestablement un habitat perché notable de l’arrière-pays de Béziers pour cette période, qui s’explique entre autres par sa position géographique avantageuse, barrant la vallée.

Causses-et-Veyran

39- Pradines

Mazière 1999a ; Mazière 2002

La nécropole de Pradines est implantée dans le fond d’une petite dépression, au bord du ruisseau de Rieutort, tributaire de rive gauche de l’Orb qui, à vol d’oiseau, coule à environ 4 km du site. Les reliefs environnements appartiennent au prolongement oriental de la Montagne Noire. Le site a livré plus de 60 tombes à incinération. Son intérêt réside dans l’exellente conservation des structures, ce qui a notamment permis d’établir les modalités de construction des sépultures avec la mise en évidence de différents types de dispositifs de signalisation et a permis de déterminer des structures para-funéraires. Deux phases d’utilisation sont connues : l’une au Bronze final III b représentée par quelques tombes et l’autre au premier âge du Fer où l’ensemble funéraire se développe tout autour des tombes de la première phase. La période transitoire Bronze/Fer demeure indéterminée. La

nécropole apparaît structurée selon un plan en plusieurs « quartiers ». Une des tombes a livré une corne à boire, ornée de motifs géométriques excisés, pièce unique dans le Midi de la Gaule. Le vase ossuaire contenait un riche dépôt métallique, composé d’une ceinture en fer, à trois rangées de chaînettes superposées, une paire de bracelets en fer ainsi que deux grands boutons coniques en bronze. Les apports de cette nécropole sont déterminants pour l’étude du peuplement au premier âge du Fer dans le bassin de l’Orb et, d’une manière plus globale, en Languedoc occidental.

40- Montpeyroux

Louis, Taffanel 1955, 47-48 ; Montagner 1996-1997 ; Mazière 2001, 94

Cette grotte se localise sur le flanc sud-ouest du Montpeyroux, colline qui domine le village de Causses-et-Veyran, sur la rive gauche du ruisseau de Landeyran, affluent de l'Orb. Elle présente, pour le Bronze final III b, des traces d’occupation ou de fréquentation (fragments de céramique).

Cabrerolles

41- Le Balaruc

Espérou 1997 ; Mazière et al. 2001, 105-106

Dans la zone de piémont des Monts d’Orb, l’éminence du Balaruc, culminant à une altitude de 480 m, se trouve dans les bassins supérieurs de deux petits cours d’eau, affluents de rive gauche de l’Orb, le Taurou et le Rieutort. Il domine au sud le ruisseau de Rebault qui conflue avec le Taurou. Des prospections de surface ont permis de localiser les vestiges d’un large mur, sans doute un rempart au sommet de la butte. Le mobilier céramique collecté comprend surtout de la céramique non tournée. On compte également quelques fragments d’amphores de Marseille et d’Etrurie, ainsi que des tessons de vases à pâte claire.

BASSIN DU LIBRON

Vias

42- Saint-Privat

Grimal 2001, 379 (in : Lugand, Bermond 2001)

Saint-Privat désigne un domaine viticole situé au nord-ouest de Vias, au centre d'une vaste plaine inondable sillonnée par le ruisseau du Jouarel et par le Libron. C'est sur sa rive gauche que se trouve le gisement. Des travaux agricoles effectués dans les années 1940, près du domaine, ont mis au jour un dépôt launacien, regroupant plus de 80 objets.

43- Les Combes

Grimal 2001, 382 (in : Lugand, Bermond 2001)

Ce site correspond à une fosse du Ve s. av. n. è., caractérisant probablement la présence d’une petite occupation rurale.

44- La Saignée

Grimal 2001, 378 (in : Lugand, Bermond 2001)

Le gisement se localise dans la plaine alluviale du Libron, en rive droite, au nord-ouest du village et en limite de la zone inondable. Un labour profond a révélé l'existence d'un établissement rural dont l'occupation remonterait au III e s. av. n. è et perdure jusqu'à la fin du Haut-Empire.

45- Le Pioch

Grimal 2001, 377 (in : Lugand, Bermond 2001)

Le Pioch se situe à environ 1 km à l'ouest de Vias et borde la rive gauche du lit actuel du Libron. Ce petit plateau, qui émerge au milieu de la zone inondable, a livré des vestiges appartenant à un habitat d'époque républicaine et a servi à l'établissement d'une importante villa du Ier s. de n. è. Pour la Protohistoire, l'unique élément connu est une monnaie carthaginoise de la fin du III e s. av. n. è.

46- La Perrière

Grimal 2001, 377-378 (in : Lugand, Bermond 2001)

Ce site fait face, sur l'autre rive du Libron, à celui du Pioch, mais il occupe une basse terrasse de la rivière, en limite de la zone inondable. Il correspondrait également à un petit

habitat contemporain.

Boujan-sur-Libron

47- Salaisons

Mary, Louis 1935 ; Jully 1983, 1373

Le gisement de Salaisons se trouve à quelques kilomètres au nord-est de Béziers et est établi sur un plateau d’une altitude de 60 m sur la rive gauche du Libron. Le site est principalement connu pour son occupation néolithique. Quelques indices céramiques attestent aussi une occupation au Bronze final III b. De nombreux fragments de céramiques tournées d’influence grecque et importées du monde grec, témoigneraient d’une installation protohistorique dans le courant de la seconde moitié du VI e s. av. n. è., voire au Ve s.

48- La Daubinèle

Giry, Fédière 1978

Le gisement de La Daubinèle se localise au nord de Béziers, dans un secteur de coteaux à l’écart de l’Orb. Il s’agit d’un établissement romain, mais J. Giry et G. Fédière signalent la découverte en prospection d'un fragment de coupe attique du Ve-IV e s. av. n. è.

Bassan

49- Le Mas

Espérou 1995, 25-26

Le gisement du Mas se localise sur le versant nord-est d'un ensemble de reliefs séparant au sud de Bassan, le bassin du Libron de celui du ruisseau de l'Ardaillou, son principal affluent. Des prospections ont permis de récolter une dizaine de fragments de céramique non tournée appartenant à la période de transition entre le Bronze final III b et premier âge du Fer. Par ailleurs une bande de terre a pu être observée et signalerait la présence d'un habitat ceinturé. Une statuette en bronze, représentant un personnage menant un bovidé, proviendrait également de ce site.

Servian

50- Amilhac

Espérou, Roques 1988, 142

Le gisement se trouve sur la rive gauche du ruisseau du Rouyre, le principal affluent de rive gauche du Libron, à environ 4 km au nord-est de Boujan.

Quelques éléments, dont la nature n'est pas déterminée (habitat ou sépulture), témoignent d'une occupation au Bronze final III b.

51- Fouléry

Espérou, Roques 1988, 142

Installé sur une terrasse basse, ce site fait face à celui d’Amilhac, sur l'autre rive du ruisseau du Rouyre. Il s'agit probablement d'un petit habitat du premier âge du Fer ayant livré très peu de mobilier en surface.

52- Saint-Macaire

Lapeyre 1988 ; Mazière et al. 2001, 97

Sur la rive droite du Libron, ce tènement a livré des vestiges appartenant à une tombe à incinération isolée, parmi lesquels on note un canthare attique, des armes (pointe et talon de lance, épée, soliferrum en fer), ainsi qu'une louche en bronze, une lame de couteau, un gobelet en bronze, un fragment de bracelet et une fibule décorée de corail. Sa datation se situe entre la fin du Ve s. et le début du IV e s.

Puissalicon

53- Condoumine

Bacou 1971 ; Jully 1983, 1380

Le site, principalement connu pour sa villa romaine, est établi sur une terrasse de la rive gauche du Libron, en bordure de la rivière. Quelques fragments de céramiques, et notamment de vases attiques et à vernis noirs, datés de la fin du VIe s. et du début du Ve s. av. n. è., ont été collectés lors des fouilles de l'habitat antique.

Magalas

54- Montfau

Bacou 1983, 61-114 ; Olive 1999, 273-298

A une quinzaine de kilomètres au nord de Béziers, et à environ 7 km de Mus, le site de Montfau occupe une butte, culminant à 153 m, rattachée au relief formant les avants-monts de la Montagne Noire. Les faces nord et ouest de la colline présentent des abrupts tandis que les pentes douces du côté sud et est devaient permettrent d'accèder au sommet. Il se trouve sur la rive gauche du Libron, qui coule à 1 km, et est bordé au nord-ouest par un de ses affluents, le ruisseau de Badeaussou. Le site de Montfau est connu depuis le XIX e s., mais l'essentiel de nos connaissances sur son occupation proviennent des fouilles menées par J.-P. et A. Bacou de 1963 à 1979. Vraisemblablement, le gisement témoigne dans un premier temps d'une occupation chalcolithique. Des traces d'installation seraient également attribuables au début du premier Age du Fer. Seuls le VIe s. et le début du Ve s. sont bien documentés et on ne dispose que

de peu d'informations sur les époques suivantes (fin Ve s.- fin IIIe s.) peu ou pas représentées. En revanche, une occupation plus dense du plateau et de ses pentes se met en place à partir du II e s. av. n. è. et perdure jusqu'au début du Ier s. ap. J.-C., date d'abandon de l'agglomération. L'habitat du VI e s. et du Ve s., regroupant quelques cases en torchis et en adobes, sans agencement particulier, couvre une surface d'un peu plus d'un hectare, entourée d'un rempart non daté. Dans les premiers niveaux d'occupation (milieu VI e s.), hormis de rares importations grecques et étrusques, le reste du mobilier est composé de céramiques modelées. Selon la documentation disponible, il semblerait que vers -525, le site connaisse un nouvel essor qui se caractérise par l'arrivée d'importations essentiellement grecques(amphores, coupes ioniennes et attiques). D'une manière générale, on note que la céramique non tournée occupe une place importante durant toute la période.

vaisselle est composée de vases gris monochromes assez abondants et de céramiques de type ibérique. La fréquence des importations, majoritairement grecques ou d'influence grecque, atteste de contacts soutenus avec le littoral. En outre, on considère que le site de Montfau se situe sur la voie de passage antique longeant le Libron et mettant en relation Béziers et son arrièrepays.

BASSIN DU LIROU

Maureilhan

55- Sans localisation précise

Jully 1983, 1371

Cette commune a livré quelques fragments de céramiques attiques à figures noires du VI e s. D’après J.-J. Jully, il est possible que ces vestiges proviennent du Pech de Montaury, colline de forme allongée, dominant le Lirou sur sa rive droite, à environ 6 km à l’ouest de Béziers et de l’Orb. Cette plate-forme aurait par ailleurs livré de la céramique de type indéterminé.

Puisserguier

56- Roquecourbe

Giry 1978, 7-33 ; Mazière 2001, 92-93

La nécropole de Roquecourbe, située à moins de 2 km au sud-ouest du domaine de Milhau et au nord d'une dépression dite l'Etang de la Voulte, a été découverte à la suite d’un labour profond. Elle est implantée à mi-pente sur une terrasse des premiers contreforts de la Montagne Noire, dominant le ruisseau de Milla, affluent de la Guiraude, tributaire de rive gauche du Lirou. Sur une surface d'environ 11000 m2, 188 points de découvertes ont été recensés et trois tombes certaines sont attestées. Le mobilier ramassé permet de distinguer deux phases, réparties sur le terrain en deux zones bien distinctes : le Bronze final III b et le premier âge du Fer, avec une chronologie d'occupation allant du IX e s. à la fin du VII e s. av. n. è. Une

troisième secteur pourrait correspondre à la phase de transition Bronze/Fer.

57- La Rouquette

Inédit (rens. F. Mazière)

Au sud-ouest de l’étang de la Voulte, le site de la Rouquette se localise à l’est du village actuel, sur un terrain légèrement en pente, dominant le Lirou qui coule 500 m plus au sud. Le gisement à été découvert en 2002, à l’occasion de travaux d’aménagement sur la commune de Puisserguier. Il s’agit d’une nécropole à incinération totalisant 250 sépultures, fouillées en 2003-2004 et se singularisant par un état de conservation exceptionnel. Elle couvre une superficie de 3000 m2. Les tombes, accolées les unes aux autres, s’échelonnent du VIIIe s. au début du VI e s. av. n. è. La nécropole du premier âge du Fer se divise en deux secteurs. Le premier, daté du début du VII e s. av. n. è., présente un plan ordonné ; les tombes sont implantées régulièrement, selon des « axes préférentiels ». Le second, qui couvre la fin du VII e s. et le début du VI e s. av. n. è., se caractérise par une organisation plus aléatoire, mais les tombes y sont tout aussi denses. En surface, les sépultures sont soigneusement signalées. Les fosses sépulcrales sont placées au centre d’un enclos et sont fermées systématiquement par une dalle, sur laquelle repose soit un petit amas de pierres, soit un tertre de terre. Comme à la nécropole de Pradines, les signalisations ont été entretenues avec soin. Les tombes à simple ossuaire sont très peu nombreuses et elles sont implantées dans les signalisations des tombes les plus récentes. Une des sépultures de la première moitié ou du milieu du VII e s. av. n. è. présente un aménagement de surface plus grand associé à trois structures annexes.

58- Grotte du Pech de Fichoux

Giry 2000, 279

La grotte s'ouvre au nord, au pied d'une petite falaise et à l'ouest du village actuel, sur la rive gauche du Lirou. Cette cavité, d'une longueur de 3 à 4 m sur 1,50 m de large aurait livré, selon J. Giry, les vestiges de sépultures du premier âge du Fer.

59- La Prade

Ugolini et coll. 1997, 67-75

Le Lieu-dit La Prade se situe en bordure du Lirou, sur sa rive gauche et à 600 m au sud de l'Etang de la Voulte. Il a livré 21 fragments d’un cratère corinthien, daté de -575/-550, accompagnés de quelques tessons d’amphore étrusque, de céramique grise monochrome et non tournée, appartenant vraisemblablement à une tombe isolée, si l’on tient compte de la présence de fragments d’os calcinés. Cette découverte est particulièrement intéressante dans le contexte languedocien puisque le cratère est le seul objet de ce type trouvé ailleurs qu’à Marseille et ses environs. Par ailleurs, d’un point de vue des échanges, la présence de ce vase en Languedoc occidental à cette époque accentue l’idée que "cette région est une cible prioritaire des trafics méditerranéens" (Ugolini et coll. 1997, 73).

60- Les Champs Blancs

Jully 1983, 1370

Le gisement se trouve à mi-chemin entre Maureilhan et Puisserguier, sur les terrasses de la rive gauche du Lirou et à environ 6 km au nord d’Ensérune. De la céramique étrusque et attique à figures noires datée du VI e s. provient de ce tènement.

61- Trésvent

Mazière1998 et 1999b, 373

Sur la même commune, mais sur une terrasse bordant le ruisseau de la Bouscade, à l'ouest de Cazouls, des prospections ont permis la découverte de quelques vestiges céramiques du second âge du fer sur une petite superficie (amphores massaliète et ibérique, céramique commune tournée et non tournée).

Cébazan

62- Le Caylar

Mazière 1998 ; Mazière 1999b, 379-386 ; Ugolini 1997, 67-77

Installé sur la plate-forme d’une éminence calcaire, le site du Caylar, d’accès difficile, bénéficie d’une position dominante, dans une zone de piémont séparant la plaine de la Montagne Noire. L’Orb est éloigné du site d’une dizaine de kilomètres, mais le Lirou coule au pied du gisement.

Découvert récemment lors de prospections, le gisement a fait l’objet d’un ramassage de surface, qui a permis la reconnaissance d’un habitat occupé entre l’extrême fin du VIe s. ou le début du Ve s. et le IVe s. av. n. è. Une structure en pierres ceinture le gisement, mais il n’est pas possible pour l’instant de la dater ou de l’interpréter, même si l’hypothèse d’un

rempart est retenue. Parmi les vestiges collectés, la céramique non tournée représente un peu plus de la moitié des fragments. La vaisselle tournée est attestée essentiellement par des productions biterroises. Les amphores représentent un tiers de fragments recueillis, parmi lesquels les

exemplaires provenant de Marseille sont les plus nombreux, comme à Béziers.

Cazouls-lès-Béziers

63- La Roumanine

Detrain, Mazière 1997 ; Mazière 2001, 84-92

Ce gisement se trouve à environ 1000 m de la nécropole de Roquecourbe à Puisserguier, sur une terrasse bordant la rive droite du ruisseau de la Bouscade, à l'ouest du village actuel. Les travaux de mise en place d'un gazoduc sont à l'origine de sa découverte et ont motivé une intervention archéologique de sauvetage qui a notamment permis de mettre au jour trois fosses dont l'interprétation pose des difficultés (fossé ou aire d'extraction d'argile). L'ensemble des vestiges témoignent de la présence d'une occupation datant de l'extrême fin du Bronze final III b et peut-être de la période de transition Bronze/Fer.

64- Rieu-Sec

Guilaine 1972, 295

Le Rieu-Sec désigne un petit ruisseau à écoulement intermittent qui se jette dans l’Orb à l’est de Cazouls. Le fleuve se trouve à 500 m du gisement. Dans ce secteur, les rives de l’Orb sont très perturbées par l’aménagement de sablières. Entre les domaines Treille et Canteranes, on remarque de part et d’autre du fleuve, la présence de deux chemins interrompus au contact du cours d’eau qui pourraient matérialiser l’emplacement d’un ancien gué s’appuyant sur des haut-fonds sableux. Le gisement a été découvert au milieu du XX e s., à moins de 400 m du fleuve sur sa rive gauche. Il s’agit d’un dépôt de bronze attribuable au Bronze final III. C’est le plus important dépôt de ce type appartenant à cette phase. L’ensemble se compose d’une vingtaine de haches, d’armes (pointes de lances, couteaux, épées), d’outils (marteau à douille, couteaux, faucille), de lingots et enfin d’objets de parures et de toilette (bracelets, épingles, anneaux, pendeloques, perles, bouton et rasoir). On compte également quelques objets plus énigmatiques (tiges, objets sphéroïdes,

plaques).

65- Puech Auriol

Mazière 1998, 87 ; Mazière 1999b, 374 ; Mazière 2001, 92

Etabli sur un plateau rocheux difficilement accessible, le site de Puech Auriol surplombe au sud le bassin du ruisseau de la Prade, affluent du Lirou et le terroir de La Bouscade. L’Orb coule à moins de 3 km. Dans le cadre de prospections de surface menées sur la commune de Cazouls, quelques vestiges mobiliers ont été repérés sur la partie sud-ouest du plateau. Une fréquentation est attestée durant la Bronze final III b. De plus, la présence de fragments d’amphores de Marseille et de céramiques à pâte claire régionale caractérise une fréquentation du site durant le second âge du Fer et peut-être une réelle occupation.

66- Bouscade

Mazière 1998 ; Mazière 1999b, 375 ; Mazière 2001, 92

Le domaine de la Bouscade se situe en contrebas au Puech Auriol, sur une terrasse bordant le ruisseau du même nom et à proximité de La Roumanine. Sur la rive opposée, on note la présence du site de Trésvent (commune de Puisserguier). Des vestiges appartenant à la fin du VIe et au début du Ves. ont été découverts lors de prospections (amphore étruque et massaliète, céramique grise monochrome), accompagnées de fragments de meules à va-et-vient. Ceci permet d’envisager à cet endroit l’existence d’un petit habitat rural. Des traces d’occupation sont également connues pour le

Bronze final III b.

67- Mayro

Mazière 2002

Le gisement est installé sur une terrasse dominant la rive gauche du ruisseau de Rhonel, affluent de rive droite de l'Orb.

Des ramassages ont été effectués en plusieurs points, correspondant à des sépultures à incinération, datées de la seconde moitié du VIIe s. Il s’agit donc ici d’une petite nécropole du premier âge du Fer.

HAUTE VALLEE de L ORB

Vieussan

68- Serre-Blanche

Mazière 2002

Sur la rive gauche de l’Orb, des travaux d’aménagement d’un chemin ont mis au jour les vestiges de deux tombes à incinération, datées du VIIe-VIe s. av. n. è.

Le Poujol-sur-Orb

69- Le Village

Guiraud 1983

Le gisement se trouve à l’aval de la confluence de l’Orb et de la Mare et à une altitude de 180 m. Il domine, sur la rive droite, un méandre du fleuve. Le paysage est ici très montagneux, dominé par les monts de l’Espinouse.

Des travaux d’aménagement entrepris sur la commune ont permis la mise au jour des vestiges d’une tombe à incinération isolée du premier âge du Fer.

Les Aires

70- La Vernière

Guiraud 1983

Le site se trouve à environ 3 km à l’aval du gisement du Poujol, sur la rive gauche de l’Orb. Il a également livré les vestiges d’une sépulture à incinération du premier âge du Fer

(seconde moitié du VIIe s.).

Saint-Etienne-d’Albagnan

71- Bonnefont

Guiraud 1957

Cette grotte se situe dans le bassin du Jaur, à une dizaine de kilomètres à l’est de Saint-Pons. Une fouille a été anciennement réalisée sur ce gisement essentiellement connu pour son occupation durant le Néolithique et le Chasséen. Cependant, des traces d’occupation, ou de fréquentation datant du premier âge du Fer, matérialisées par de la céramique non tournée et deux fragments de vase grec à vernis noir, ont été découverts dans la couche supérieure de la grotte.

Saint-Pons

72- Malvieu

Guiraud 1964, 181-183 ; Gorgues 2006

Le site de Malvieu occupe une éminence rocheuse de la Montagne Noire, dominant le ruisseau de la Salesse, affluent du Jaur. En tenant compte du mobilier céramique présent sur le site, des fonds de cabanes ainsi que les vestiges d’une enceinte en pierre pourraient appartenir à un habitat du premier âge du Fer. Les fouilles récentes témoignent d’une occupation remontant au Bronze final III b, ceinturée par un rempart.

73- Source du Jaur

Rodriguez 2002

A Saint-Pons-de-Thomières, la source du Jaur, affluent de l’Orb jaillit dans une grotte. Elle a livré un ensemble associant des structures et du mobilier du Bronze final II et III qui attesterait une fréquentation cultuelle du site. Plusieurs fosses ont été fouillées. L’une d’elles contenait une petite stèle et une coupe-couvercle. Huit petits foyers ont également été mis au jour, dont cinq étaient disposés autour d’une figurine zoomorphe en terre cuite. Sur un autre foyer, ont été déposés trois petits vases, une perle en ambre, un «couteau » en silex et une palette en schiste.

BASSIN DE LA CESSE

Mailhac

42 et 42a - Le Cayla, le Traversant

Louis, Taffanel 1955, 81-131 ; Taffanel, 1976, 225-233 ; Gailledrat 1997a, 45-58 ;

Gailledrat 1997b ; Gailledrat et al. 2000 et 2002 ; Ugolini 1997, 157-172 ; Taffanel, Janin

1998 ; Janin et al. 2002a

Le site du Cayla (point culminant à 144 m) est installé au sommet d'une éminence du Minervois oriental, séparée des collines de la Serre d'Oupia par le ruisseau du Répudre. A l'ouest, s'étend la cuvette de Mailhac et plus loin, la plaine narbonnaise. A plus de 6 km du cours de l'Aude, le gisement est à l'écart du couloir fluvial. Cependant, la Cesse, un des principaux affluents de l'Aude, s'écoule à 2 km du village. Par ailleurs, le Répudre coule au sud-est au pied de la colline, tandis que dans la plaine en contrebas, à l'est des nécropoles, se trouve le ruisseau de Saint-Jean-de-Caps. On compte également deux sources au pied du pech. Vestiges et mobilier

- Les phases d'occupation

Cayla I : la première phase d’occupation de la colline du Cayla se situe au Bronze final III b, où il semblerait que l'ensemble du plateau, soit 5 hectares, ait été occupé. Par ailleurs, les fouilles d'E. Gailledrat au pied du Cayla ont mis au jour une installation située entre la seconde moitié du VII e s. et le début du VI e s. av. n. è. dans la plaine du Traversant. Des traces d’occupation au Bronze final III b y sont également signalées. L’habitat du début du premier âge du Fer se caractérise par la présence de cabanes à plan absidial, construites en matériaux périssables (poteaux porteurs et torchis). Par ailleurs, un silo contemporain, distant de quelques centaines de mètres au nord-est du Traversant, a été mis en évidence au lieu-dit Les Condamines. Il semble correspondre à une extension de l’habitat. A ces phases correspondent les nécropoles du Moulin et du Grand Bassin I. A l’heure actuelle, le VIII e s. av. n. è. à Mailhac n’est attesté que dans cette dernière nécropole. Cayla II : la réoccupation de la colline est traditionnellement fixée au second quart du VI e s. av. n. è., mais aujourd'hui, de nouvelles observations tendent à placer cette date plutôt dans le dernier quart de ce siècle. Cette phase s'achève vers -475/-450. A la différence de Montlaurès, les maisons de l'habitat du Cayla de Mailhac sont toujours élaborées en matériaux légers, mais un rempart en pierres serait déjà en place à cette époque, entourant environ 6 hectares. A cette période correspond la nécropole du Grand Bassin II. Cayla III : après un incendie qui semble toucher la colline du Cayla durant le second quart du Ve s., cette phase, qui prend fin vers -325, est caractérisée par la construction d'un nouveau village dont les maisons sont désormais en pierres et en briques d'argile crue. Cayla IV (-325/-75) : moins connu, ce niveau d'habitation semble avoir été l'objet de remaniements et des couches d'incendies ont été observées durant les fouilles. C'est à cette époque que le système défensif est détruit. D'après une étude récente du mobilier exhumé lors des fouilles de J. et O. Taffanel, il semblerait que le III e s. soit peu représenté. L'hypothèse d'un hiatus dans la chronologie de l'occupation a donc récemment été mise en avant. Cayla V : cette phase, postérieure à la conquête, perdure jusqu'au II e s. de n. è. et est marquée par la romanisation du site.

- Répartition du mobilier (Cayla II et III) Au début de la phase II du Cayla, la céramique non tournée est largement attestée (60% du mobilier non amphorique). Puis, on constate une nette diminution de la céramique modelée, au profit de la céramique grise monochrome et des vases à pâte claire ibériques, importés ou fabriqués dans des ateliers locaux. Plus rares sont les vases dits de luxe, grecs et étrusques. Le mobilier amphorique ne constitue que 8% des individus et est dominé très largement par le courant ibérique (72% des individus de cette catégorie). A partir de -450 et jusqu'au dernier quart du IVe s., la répartition de la céramique connaît des modifications sensibles. On remarque d'abord la baisse de la céramique non tournée (17% des individus) tandis que la céramique grise monochrome n'est plus que très faiblement attestée. En revanche, les productions à pâte claire ibériques ont nettement augmenté, au détriment des modèles ibériques importés. La céramique attique atteint 14%, alors que curieusement, les pâtes claires massaliètes sont moins bien représentées. Quant au matériel amphorique, il connaît un nette augmentation par rapport à la période précédente puisque son volume en nombre d'individus double presque. Là encore, les amphores ibériques sont majoritaires (70%) par rapport à celles de Marseille. En l'état actuel des recherches sur le site protohistorique de Mailhac, le Cayla IV est moins bien connu par rapport aux phases précédentes, mais durant cette période, un nouveau type de céramique grise d'inspiration celtique, fait son apparition (vases à balustre). Le Cayla de Mailhac témoigne d'une ouverture commerciale certaine qui fait de cet habitat un jalon important dans l'arrière-pays, sur la voie reliant, au nord de Narbonne, le Biterrois à la vallée de l'Aude. Incontestablement, ce site marque une étape géographique incontournable du couloir audois. En effet, l'éminence qui lui sert d'assise appartient à la ligne de collines formant une diagonale entre l'Aude à Argens-Minervois et la Cesse à Bize. Cette ligne sépare nettement la plaine narbonnaise des bassins de l'Ognon et de l'Argent-Double. Le vallon du Répudre entre la colline de Mailhac et le versant nord-est de la Serre d'Oupia, doublé aujourd'hui par la route départementale 605, constitue un des principales voies de franchissement de cette barrière naturelle.

43 et 44- Camberaud ; Saint-Jean-de-Caps

Taffanel 1964 ; Boisson 2002

Le gisement de Camberaut se localise en bas de pente, au nord du Cayla, en bordure des ruisseaux de Saint-Jean-de-Caps et de Camberaud. Il présente un important lot de céramiques non tournées, contemporain de la nécropole Grand Bassin I. Il a également livré un tesson de skyphos ionien. Il semble s’agir d’un habitat occupé entre la fin du VIIe et le début du VIe s. Le second site se trouve à quelques centaines de mètres nord-est de Camberaud. Il correspond à une structure de cuisson destiné à la céramique non tournée de même chronologie que le précédent.

45- Grotte de Treille

Louis, Taffanel 1955, 49-50

Cette grotte se situe en bas de pente du versant sud de la colline où est installé l’habitat perché du Cayla, à proximité d'une source et elle domine le Répudre. Des tessons appartenant au premier âge du Fer sont signalés au-dessus d’une couche sépulcrale plus ancienne, ainsi que des vestiges céramiques allant du VIe s. av. n. è. à l’époque romaine. La fréquentation de ce lieu durant une longue période pourrait être liée à des rites cultuels.

46- La Condomine

Gallia IA, 1962, 615

Ce tènement appartient aux terres basses que domine le Cayla à l’est. Un labour profond a permis le repérage de deux foyers et la collecte de céramiques. Les vestiges caractérisent vraisemblablement l'existence d'un petit habitat rural occupé durant la fin du second âge du Fer et peut-être dès la fin du IIIe s. ou le début du IIe s. av. n. è. 47 et 48- Le Flouraïs et Les Roumanissés Rancoule 1992, 72 Ces deux gisements, distincts de l'habitat perché du Cayla, correspondent à de petites installations de côteaux, installés sur les reliefs qui forment la cuvette de Mailhac. Elles sont occupées entre le IIe s. et le Ier s. av. n. è.

Pouzols-Minervois

49- Corno Lauzo

Taffanel, Taffanel 1960

A 600 m au nord du village en direction de Mailhac, les vestiges d’une tombe isolée à incinération ont été mis au jour. Elle a livré un riche mobilier composé de vases à boire importés (amphore grecque servant d’ossuaire, coupe attique à figure noire et coupe ionienne), d’armes en fer (épée à antennes, pointe de lance, couteau, javelot), de nombreux objets en bronze (casque, plastron-cuirasse, fibule, agrafe de ceinture, ciste à cordons, bracelets, louche). L’ensemble est daté du milieu du VIe s.

Argeliers

50- Le Champ-Long

Louis, Taffanel 1958, 76

Ce gisement correspond à une nécropole du Grand Bassin I, de découverte ancienne. La localisation n’est pas certaine et peu de vestiges ont été conservés.

Montouliers

51- La Péro

Rancoule 1992, 73 ; 1999a, 211-212

Ce gisement se localise au sud-ouest du village actuel, à flanc de coteau. Cette position lui permet d'embrasser vers l'est, toute la plaine entre Argeliers et Ouveillan. La Cesse coule à moins de 2 km mais les besoins en eau devaient être comblés par une source voisine du site et dont la toponymie (ferme des Fontaines) garde le souvenir. Il s'agit d'un petit habitat

rural de côteau, de la fin du second âge du Fer, ayant livré quelques fragments de céramique campanienne et à pâte claire peinte, ainsi que des fragments d'amphores et de jarres. Les vases de tradition régionale, tournés ou non, sont nettement majoritaires. Le début de l'occupation, qui est courte, semble pouvoir se placer dans la première moitié du IIe s. av. n. è.

Bize-Minervois

52- Grotte de Bize

Héléna 1937, 113 ; Louis, Taffanel 1955, 49 ; Lauriol 1959, 203

Cette grotte qui domine la vallée de la Cesse, a livré anciennement de la céramique du Bronze final III b.

53- Tour de Boussecos

Louis, Taffanel 1955, 131

Le site, juché sur une hauteur (143 m) dominant la rive droite de la Cesse, est surtout connu pour la tour qui servait au Moyen-Age de poste de garde, dominant nettement la rivière. Il a connu une occupation romaine, mais la présence de deux pointes de flèche et d'une pointe de javelot en bronze témoignent d'une fréquentation durant le Bronze final III b.

54- Le chemin d'Agel

Lauriol 1959

Toujours sur la rive droite de la Cesse, et à proximité de sa confluence avec le ruisseau de Font Fresque, le gisement occupe une légère pente des premières hauteurs qui bordent le village de Bize au nord et en direction d'Agel. Au sud, il domine une cuvette. Le site a livré de la céramique modelée du premier âge du Fer et pourrait correspondre à un petit établissement rural.

55- Le Cayla

Lauriol 1957, 221

Installé en hauteur, ce site semble contrôler la vallée de la Cesse et le passage de la voie Béziers-Carcassonne. Il a fait l'objet d'un sondage dans les années cinquante, mais a donné peu de vestiges. J. Lauriol signale la découverte de quelques fragments d'amphores, de dolia, de céramiques indigènes grises et d'une meule en basalte. Son occupation se place dans le courant du second âge du Fer. On peut encore observé aujourd’hui la présence d’un large mur d’enceinte. Un pan éboulé du rempart a livré des bords d’amphores italiques de type Dressel Ia.

56- Les Quatre-Chemins

Rancoule 1970 et 1992, 72 et 75

Le site se localise sur la bordure d'une basse terrasse de la rive droite de la Cesse, au sud du village actuel et à 300 m du cours de la rivière. Le toponyme indique ici un carrefour routier : l'un de ces chemins (D. 605) se dirige vers le Cayla. La D. 5 n'est autre que la route reliant par le Minervois Béziers à Carcassonne, via Olonzac. Plusieurs fosses fouillées matérialisent une occupation entre le début IIe s. et le premier tiers du Ier s. av. n. è., mais certains éléments se rattachent davantage à la fin du IIIe s. av. n. è. (céramique à pâte claire peinte ibériques entre autres). G. Rancoule signale que certains silos ont manifestement été utilisés comme fosses funéraires à incinération. De plus, deux emplacements ont livré des céramiques typiques du premier âge du Fer, attestant la présence d'un petit établissement.

Agel

57- La Prade

Rancoule 1984, 41 ; Nickels et al. 1989, 427

Le site de plaine se localise à proximité de la confluence de la Cesse et du ruisseau d'Aymes, dans le voisinage de la Tour de Boussecos. Un labour a révélé à cet endroit plusieurs tombes à incinération, contenant des objets en bronze et de la céramique datable du début du premier âge du Fer (VIIe s.).

Quarante

58- Recobre

Giry 1960

La nécropole de Recobre se situe à l’est de Quarante. Elle regroupe une trentaine de sépultures à incinération de la seconde moitié du VIIe s. av. n. è., typique du faciès du Grand Bassin I de Mailhac.

59- Belle-Vue

Giry 1957 ; Abauzit 1963 ; Guilaine 1972, 346-347

Le site se trouve au sud du village, sur une terrasse bordant l’ancien étang de Pradels et sur la rive gauche de la rivière de Quarante qui coule à environ 800 m. Un dépôt launacien est apparu à la suite de travaux agricoles. A l’origine, il représentait une vingtaine de kilos de bronze. Huit objets sont aujourd’hui conservés dont un lingot.

Cruzy

60- Les Gabelas

Feugère et al. 1993

Des travaux agricoles, menés dans les années 1980, ont permis la découverte de ce gisement. La fouille a permis la mise en évidence d’une nécropole à incinération du début du premier âge du Fer. Au nord du village, elle se localise au centre d’une petite cuvette, qui met en contact le bassin du Lirou en Biterrois et le Minervois oriental. Quatre tombes, datant du VIIe s. av. n. è. ont été fouillées

61- La Serre Pascale

Giry 2000, 137

Le gisement se localise sur les reliefs qui dominent à l’ouest le village actuel, à environ 200 m d’altitude. En contrebas, s’écoule le ruisseau de la Narouze (ou de Quarante), qui alimente aujourd’hui le canal du Midi et se jette dans l’étang de Capestang. Les vestiges archéologiques présents sur ce site sont des fonds de cabanes taillées dans la roche et un rempart défensif. Le mobilier, qui regroupe de la céramique non tournée, de la céramique à pâte claire, des amphores de Marseille et des fragments de grands vases de stockage, témoigne d’une occupation entre le Ve s. et le IVe s. av. n. è.

Il constitue un des établissement perchés du second âge du Fer qui jalonnent, depuis la moyenne vallée de l’Orb, un tracé routier secondaire menant depuis le nord du Narbonnais, jusqu’à Carcassonne. Ces deux dernières communes se trouvent en limite des bassins de l’Aude et de l’Orb. Nous les rattachons, dans notre corpus, au bassin de l’Aude, car le ruisseau qui les parcourt appartient au réseau hydrographique du Narbonnais.

Aigne

62- Font-de-Charles

Rancoule 1984, 41 ; 1992, 71 et 1999a, 213-214

Le site occupe une petite dépression entre les collines qui séparent la Cesse du ruisseau de Saint-Jean-de-Caps, à quelques centaines de mètres du village actuel. Il bénéficie d'un terroir favorable à des activités agricoles. De plus, la toponymie indique l'emplacement d'une source. Compte-tenu des éléments mis en évidence (foyer, silos, lieu de stockage de céréales, débris de dolia et d'amphores), ce gisement correspond vraisemblablement à un établissement rural indigène de la fin du second âge du Fer (céramique grise gauloise et urnes peignées) à vocation agricole, bénéficiant d'apports extérieurs (amphores italiques,

vernis noir).

Vélieux

63- Roc de la Balme

Gallia IA 1964, 478 ; 1966, 472 ; 1969, 400 ; Rancoule 1984, 78

Ce site en grotte se trouve à l'écart de la vallée fluviale et des voies de passage. Il est installé à flanc de côteau dans un paysage au relief marqué et domine le ruisseau du Briant, affluent de la Cesse. Plusieurs campagnes de fouilles effectuées dans les années soixante par M. Roumilhac ont mis en évidence, d'une part des vestiges d'exploitation du minerai de fer avec sans doute la présence d'un atelier de fondeur, et d'autre part une occupation (amphores de Marseille et céramiques non tournées) couvrant au moins le second âge du fer (Ve - Ier s. av. n. è.) et se

prolongeant jusqu'à l'époque romaine. Il est impossible de préciser si l'exploitation du fer concerne toute la période d'occupation ou uniquement la période la plus récente.

Rieussec

64- Grotte de Trédos

Lapeyre 1981

Cette grotte se localise au sud du village et s'ouvre sur la rive droite du ruisseau de Rieussec, affluent de la Cesse, dans une zone de contact entre le bassin de l'Aude et celui de l'Orb. Les quatre zones qui composent la cavité ont chacune livré des vestiges archéologiques et notamment plusieurs grandes urnes complètes en céramique non tournée. La zone 2 renfermait une inhumation, accompagnée de vases et d'ossement d'animaux. Du matériel épars a également été découvert à proximité du corps : 3 fusaïoles et un scalptorium en bronze torsadé. Il s'agit donc vraisemblablement d'une grotte sépulcrale dont l'utilisation

remonte au début du premier âge du Fer.

BASSIN DE L'OGNON

Olonzac

65- L'Ecluse de l'Ognon

Abauzit 1967, 810-818

Ce gisement est installé sur une terrasse à 300 m de la confluence de l'Aude et de l'Ognon. Il correspond à une nécropole du Bronze final IIIb.

66- Mourrel-Ferrat CRDM 1976, 139 ; CRDM 1980, 15 ; Rancoule 1984, 67 ; CRDM 1987 ; Rancoule 1999b, 408-415 ; Janin et al. 2000 ; Séjalon et coll. 2000

Au sud-est d'Olonzac, le site occupe l'extrémité d'un plateau rattaché à la ligne de collines séparant la plaine narbonnaise du Minervois. De même que le Cayla de Mailhac au nord, il barre au sud le passage permettant le franchissement de cette limite et contrôle un important point de traversée du fleuve, le gué de Lengoust. Malgré sa hauteur (129 m pour l'extrémité nord-ouest) qui lui permet de dominer la plaine en contrebas, ses défenses

naturelles sont limitées ; la face sud-ouest, tournée vers le fleuve, est la plus abrupte. En outre, il surplombe de quelques dizaines de mètres l'Aude, à proximité de sa confluence avec la rivière de l'Ognon.

Le Mourrel-Ferrat a d'abord fait l'objet de prospections de surface, puis d’une série de sondages, pratiqués sur la pointe sud-ouest de l'éperon, qui est la zone la mieux connue. Ils ont permis, d'une part, le dégagement d'une muraille et d'une poterne et d'autre part la mise au jour d'une cabane. Le mobilier exhumé lors du sondage effectué contre le mur d'enceinte se compose en majorité de vaisselle tournée essentiellement de type ibérique et

celtique. Le dégagement de la poterne a permis de recueillir d'autres vestiges mobiliers parmi lesquels de la céramique non tournée et de la céramique celtique qui sont les mieux attestées. Les vases à pâte claire ibérique et les vernis noirs (attique et campanienne) sont également présents mais dans des proportions moindres. D'une manière générale, le mobilier issu des sondages montre la prédominance de la céramique celtique, puis ibérique. Les vases non tournés sont également bien attestés. Quant aux importations, leur faible représentation témoigne d'une ouverture réduite aux circuits commerciaux.

Le Mourrel-Ferrat constitue l'un des rares sites d'arrière-pays doté d'un système défensif ample et clairement attesté. Son extention n'a pas encore pu être déterminée avec précision (sur plusieurs hectares), de même que sa chronologie. La date d'installation reste floue malgré la découverte de quelques vestiges céramiques qui laissent supposer un occupation

précoce du site au moins dès la fin du VIe s. av. n. è. Les niveaux d'occupation du Ve s. sont moins bien connus, mais une tombe correspondant à cette phase a été fouillée. Finalement, l'occupation principale du site semble, compte tenu des trouvailles actuelles, se situer aux IVe s. av. n. è. Cette période est également connue par le biais de la nécropole utilisée dans le dernier quart du IVe s. Ce manque de données est regrettable pour la compréhension globale de ce site qui jouit pourtant d'une position géographique centrale dans la vallée de l'Aude et qui présente de nombreux avantages stratégiques. Il domine un coude du fleuve, au carrefour des voies de passage menant vers l'intérieur des terres.

67- L'Etang

Rancoule 1999b, 416-417

Le gisement se localise au nord d'Olonzac, en direction de Cesseras et est installé dans une dépression aujourd'hui inondable et est proche d’un ruisseau.

L'essentiel du mobilier céramique, collecté en deux points du site, est non tourné. L'ensemble comprend également de la céramique grise monochrome et des fragments de jarres ibériques. Il s'agit d'une petite occupation de plaine du second âge du Fer (VIe -Ve s.

Oupia

68- L'Escut

Rancoule, Rigal 1987 ; Rancoule 1999b, 420-421

Ce site de plaine se trouve au pied du versant occidental de la Serre d'Oupia, à 500 m à l'ouest du village. Il est installé sur la rive droite du ruisseau de l'Ecu, affluent de l'Ognon, à environ 3 km de l'Aude. Un sondage a mis en évidence la présence d'un bâtiment rectangulaire isolé, ouvert sur la face est, dont les vestiges ne correspondent pas à la structure d'une cabane. Le mobilier recueilli est assez varié. Les importations d'amphores sont dominées par les exemplaires ibériques (10 individus) contre 2 exemplaires massaliotes et une amphore étrusque. Parmi la vaisselle fine, on compte une coupe attique, les fragments de trois vases d'imitation attique et deux plats à marli en céramique grise monochrome. La céramique ibérique dont les formes identifiées sont essentiellement des jarres et des urnes, est bien représentée. En revanche, trois urnes modelées ont été dénombrées. D'après l'interprétation des fouilleurs, ce batiment était destiné au stockage de denrées ou de marchandises et a été exploité au moins durant la première moitié du Ve s. av. n. è. Il faut sans doute le rattacher à un établissement rural. Notons qu'il se trouve sur l'axe étroit menant jusqu'au Cayla de Mailhac en contournant par le versant nord la Serre d'Oupia.

D'autres gisements appartenant au second âge du Fer sur la commune de Beaufort semblent liés à ce passage.

Beaufort

69- Coste-Rouge

Louis, Taffanel 1958, 179-180

Le gisement se situe entre Beaufort et Olonzac, dans le voisinage du site de Cadiès et en bordure de la rive droite du ruisseau de l'Ecu. Il s'agit d'une nécropole à incinération du premier âge du Fer. L'habitat correspondant n'a pas été repéré.

70- Cadiès

Séjalon, Marchand 2000, 77-86

Ce gisement se trouve entre Olonzac et Beaufort, à la base d'une petite éminence. Le ruisseau de Tartiguier coule à 500 m au sud du site.

Une fosse contenant du mobilier de la seconde moitié du VIe s. av. n. è. a récemment été mise au jour. Elle pourrait correspondre à un petit établissement rural. Parmi les vestiges recueillis, on remarque que la céramique grise monochrome (ateliers audois et agathois) représente presque la moitié du mobilier céramique, devant les vases indigènes. La céramique de type ibérique reste minoritaire. Le site a également bénéficié d'apport étrangers, en provenance surtout du monde grec (amphores et céramiques de Grèce de

l'Est).

71- Roque-Jalabert

Rancoule, Rigal 1987 ; Rancoule 1999b, 422-423

Le site se localise sur une pente douce orientée au sud-est, à 1 km à l'est du village actuel de Beaufort. Il domine le ruisseau de l'Ecu qui s'écoule 500 m au sud. A la suite d'un labour, des prospections et un sondage ont révélé les vestiges d'une cabane. L'inventaire du mobilier céramique récolté fait état de deux amphores de Marseille et de 4 exemplaires de céramique à pâte claire ibérique, dont deux urnes et une coupe. On dénombre aussi plusieurs fragments de céramiques tournées régionales à pâte grise représentant 35% du total, ainsi qu'un vase destiné au stockage. La céramique non tournée représente environ le quart de l'ensemble. La cabane de Beaufort caractériserait un petit habitat rural apparemment spécialisé dans des activités agricoles ou d'élevage et dont l'occupation se situerait entre le milieu du IVe s. et le IIIe s. av. n. è. A cette première phase d’occupation, succède un nouvel établissement, à peu de distance du précédent, aux vocations semblables, à partir de la seconde moitié du

IIe s. av. n. è.

72- Artix

Rancoule 1984, 44 ; Rancoule 1992, 71-72

Le gisement se trouve à mi-chemin à vol d'oiseau entre Beaufort et le Cayla de Mailhac, en bordure du ruisseau de la Madeleine, tributaire du Répudre. Il fait face au sud au massif de la Serre d'Oupia. Il correspond à un habitat rural de la fin du second âge du Fer (IIe-Ier s. av. n. è.) qui semble s'étendre sur environ un demi hectare sur lequel ont été repérées des fondations en pierre sèche, ainsi que des meules et de nombreux fragments d'amphores et de vases. Manifestement, le secteur de Beaufort-Oupia montre une dynamique de l'occupation tout au long de l'âge du Fer, avec des activités tournées vers l'exploitation des terroirs agricoles des bordures du ruisseau de l'Ecu, dans une zone de passage obligé, entre les habitats du Mourrel-Ferrat et du Cayla.

Azillanet

73- Beaufort

Guilaine 1972, 382 ; Rancoule 1984, 43

Des vestiges de sépultures à incinération du premier âge du Fer sont signalés au sud-est du village actuel en direction de Beaufort, en piémont des reliefs qui dominent, entre ces deux communes, des terres basses inondables.

74- Les Prés

Vaquer 1994, 43

Le tènement des Prés se trouve à environ 500 m au sud du village, sur la rive gauche du ruisseau de Tary. Le site occupe le piémont des collines qui dominent une vaste plaine inondable. Il a livré les vestiges d'une nécropole à incinération du Bronze final IIIb et premier âge du Fer.

75- Rouquille-Nord

Vaquer 1994, 44

Ce site est également établi sur la rive gauche du ruisseau de Tary, dans une zone formant une petite dépression entre les premiers reliefs du Minervois qui dominent au nord le village. Une petite occupation du premier âge du Fer y est signalée au nord.

Cesseras

76- Fauzan

Rancoule 1984, 52

La grotte de Fauzan se situe en surplomb de la rive droite de la Cesse, à environ 3 km au nord-ouest du village. Elle abrite une source qui aurait été l'objet d'un culte au Ier s. av. n. è. Des vestiges attribuables à la fin de l'âge du Bronze et au premier âge du Fer ont été découverts à cet endroit. Ils ne permettent pas de déterminer la nature de ce gisement (fréquentation ou occupation, lieu cultuel).

77- Les Bosquets

Rancoule 1984, 52 ; Rancoule 1999b, 418-419

Le site des Bosquets se localise à l'ouest du village, en bordure du ruisseau des Peyrous, en zone de piémont du Minervois. Il est donc en retrait des zones de passage du couloir de l'Aude. La découverte du gisement fait suite à des prospections systématiques menées après la fouille de tombes à incinération datées de la fin du Ve s. Trois zones ont ainsi été localisées (deux zones aux Bosquets et une au tènement de La Cout). Du lot de céramiques issu du ramassage les amphores sont en majorité ibériques, puis massaliètes. La céramique non tournée est représentée par une jarre et deux gobelets,

tandis que la céramique ibérique se limite à une jarre. Les zones identifiées pourraient correspondre à des lieux de stockage ou constituer les

éléments d'un habitat rural, probablement à mettre en rapport avec la nécropole voisine des Bosquets, fouillée antérieurement. L'ensemble serait compris dans une période allant du milieu à la fin du Ve s. av. n. è.

78 et 79- Saint-Germain et Combe de Groussan

Rancoule 1984 et 1992, A environ 1 km à l'ouest du village de Cesseras, sur une terrasse en piémont du Minervois et aux abords d'un ruisseau saisonnier tributaire de celui de Saint-Michel, sont signalés en deux endroits différents des traces d'occupation de la fin du second âge du fer, matérialisées par des amphores et de la céramique.

Pépieux

80- Las Fados

Louis, Taffanel 1958, 77-130

Le tènement de Las Fados se trouve au nord-est de la commune de Pépieux, au bord du ruisseau de Saint-Michel, affluent de l’Ognon. L’Aude coule à environ 5 km au sud. A la suite de travaux agricoles successifs, qui ont révélé l’existence de sépultures à incinération, des fouilles ont été réalisées dans les années quarante. Un total de 46 tombes a été mis au jour. Elles sont datées du Bronze final III b et de la transition Bronze/Fer. Jusqu’à présent,

l’habitat correspondant n’a pas été repéré.

Siran

81- Pic Saint-Martin

Bordenave et al. 1970 ; Rancoule 1984, 75-76

Le site est installé sur la butte rocheuse du Pic Saint-Martin, sur le versant sud du massif de la Montagne Noire, distant d'Olonzac de 8 km. Le pic culmine à 279 m et domine ainsi au sud la plaine minervoise. Il surplombe le ruisseau de Saint-Michel. Les fouilles entreprises dans les années soixante ont concerné exclusivement le site paléochrétien. Cependant, des prospections ont révélé une occupation importante de l'âge du Fer. Trois zones ont notamment livré des vestiges, deux sont situées sur le flanc sud et ouest et une troisième en bordure du ruisseau de Saint-Michel et près des sources de Roquetombade. Le mobilier collecté comprend surtout de la céramique non tournée, mais aussi, d'après les prospecteurs, des importations de Grèce de l'Est, de la céramique attique à figure noire et à figure rouge, de la céramique étrusque, de la campanienne et précampanienne, des fragments de céramique grise monochrome ainsi que des restes de céramiques de Marseille. Ces éléments peu précis suggèrent une occupation durant le premier et le second âge du Fer, mais dont l'étendue et l'importance restent à déterminer.

82- Saint-Michel-de-Montflanès Bordenave 1978, 444 ; Rancoule 1984, 76 et 1985, 172

Au sud-est du Pic Saint-Martin, sur une colline de piémont du Minervois et à

l'emplacement d'une chapelle, des prospections ont révélé des vestiges de l'âge du Fer. Le mobilier décrit par J. Bordenave est très divers et semble couvrir plusieurs périodes : céramique étrusque, pseudo-ionienne, grise monochrome, attique, campanienne, sigillée italique et gauloise, amphores de toute catégorie, monnaies… Ces indices permettent de distinguer, au moins deux phases d'occupation, l'une au VIe - Ve s. av. n. è., l'autre à la fin

du second âge du Fer. Par ailleurs G. Rancoule rappelle qu'un fossé du VIIe s. aurait été recoupé par des sondages.

Dans le même secteur, au lieu-dit La Martelle, G. Rancoule et J. Taffanel localisent des vestiges de tombes à incinération du début du deuxième âge du Fer.

Source :

previous: Back

parents: Geologie